-

Numero contenuti pubblicati

11083 -

Iscritto il

-

Ultima visita

-

Giorni Massima Popolarità

50

Tipo di contenuto

Forum

Galleria

Calendario

Download

Articoli del sito

Store

Blog

Tutti i contenuti di PaoloGTC

-

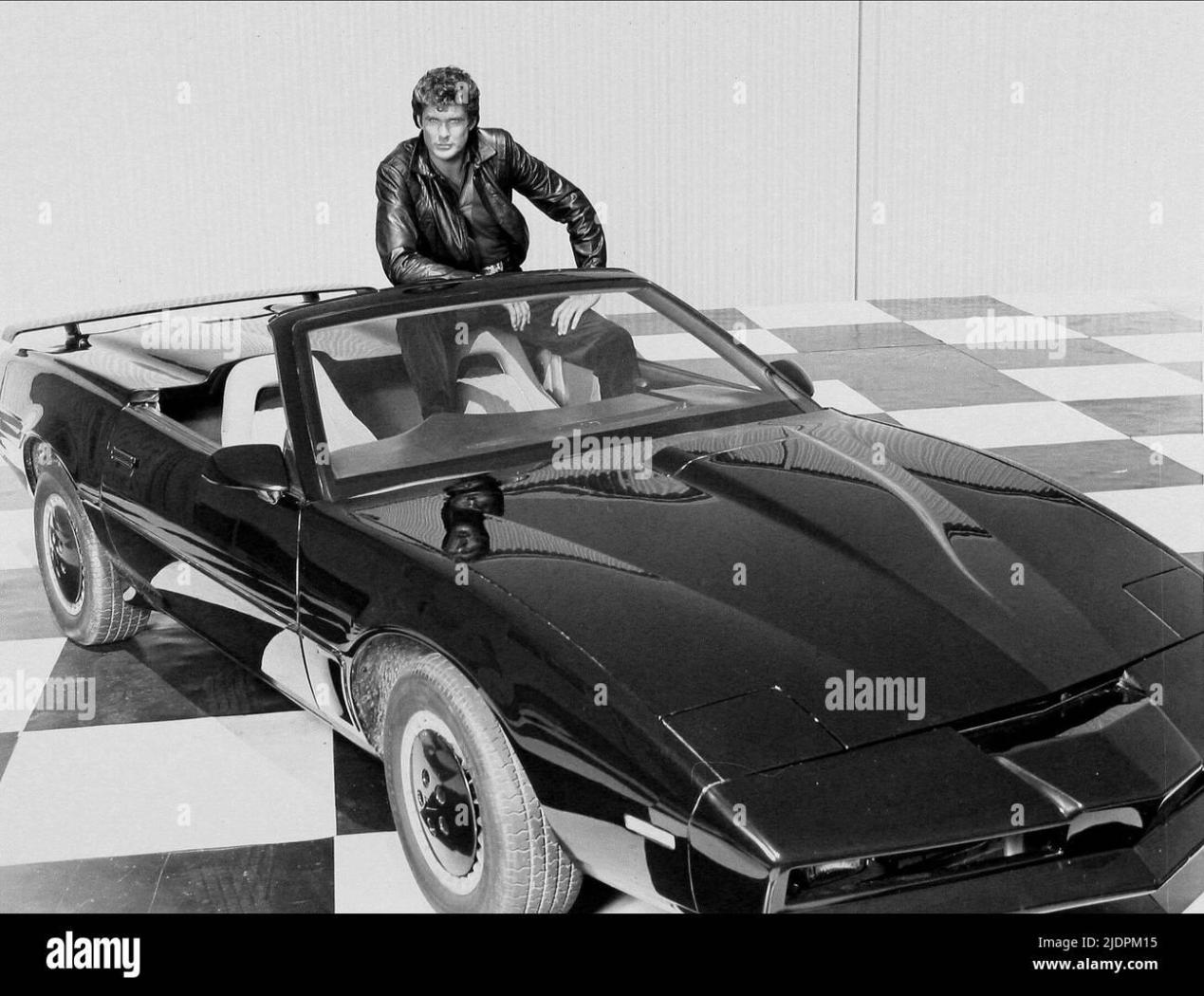

I miei due umilissimi cent, che io di macchine nuove capisco niente. (vado a riferirmi solo all'estetica, sul resto non mi pronuncio, non ho nemmeno letto la scheda e non voglio entrare nel tema "base francese, prodotta chissà dove".... solo i salami potevano aspettarsi qualcosa di diverso) I miei complimenti a chi ha deciso per quello "schiaffo" dato allo scudetto Alfa. Ci vogliono le p...e. Cita anche un qualcosa di piuttosto nascosto nel passato, e ci sta. Se doveva finire su un'auto quest'idea, questa era quella giusta. Guardiamoci intorno, e notiamo la facilità con cui negli ultimi anni si son diffuse sulle nostre strade le più strane, assurde, inaspettate soluzioni stilistiche su coreane e compagnia bella. Auto che sembran senza fari o che li hanno in posti incredibili, linee tagli spigoli, sovraccarichi di dettagli che però a quanto pare piacciono. Sembra che non siano più gli anni in cui si vede per la prima volta la Grande Punto e si dice "che beeella e simpatica, sembra un po' la Maserati". Oggi si vende questa roba qua. Sto leggendo l'inferno su FB riguardo questo scudo e tutto il resto. C'è l'orrore, c'è lo shock, c'è chi scrive che è tutto finito. Oh si... certe cose sono finite, ma non è certo la Milano ORA che deve farlo capire. Eran finite da mo'. Creod anche che lo shock e l'orrore lo avessero ben presente coloro che l'han messa giù così, e penso che nei confronti del loro lavoro, cioè quello di fare un prodotto che si venda, non abbiano sbagliato di una virgola. Scommettiamo che finisce lassù in cima alla classifica dei panettoncini, insieme alla Avenger? (che poi è quello che deve fare) E' bella? No. Piacerà? Sì. Bravi.

- 1020 risposte

-

- 19

-

-

-

-

- kid

- alfa romeo kid

-

(e 6 altri in più)

Taggato come:

-

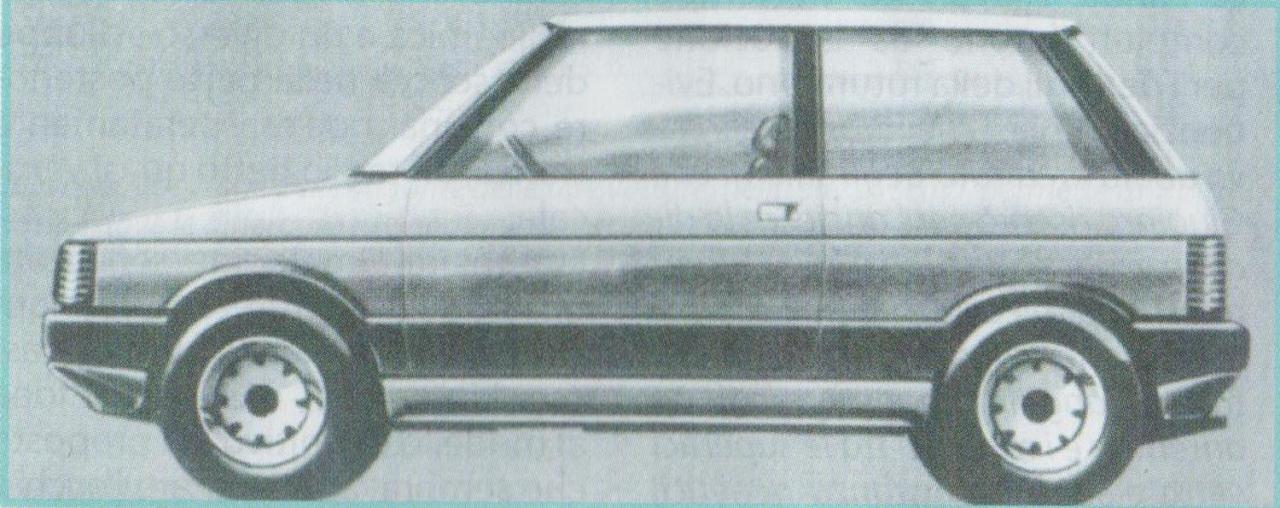

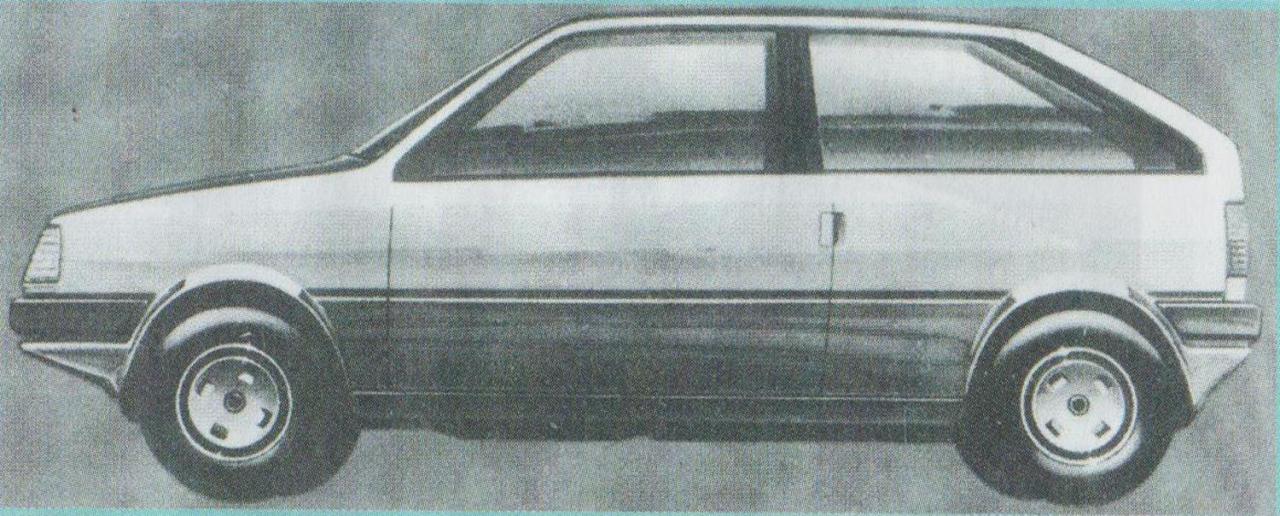

Premesse due cose 1) non credo che nessuno debba sentirsi nello stato d'animo di osar smentire l'archivista, son mica la Bibbia 2) non credo che ne verremo mai a capo Personalmente io credo che ci sia da fare un distinguo fra l'oggettiva familiarità fra le due "vetture" ed il distacco fra i due concetti di vettura che erano stati richiesti... da chi li aveva richiesti Siamo in casa Giugiaro, e la familiarità fra proposte di vetture con obbiettivo diverso è un classico, perchè nelle varie epoche la familiarità in casa Giugiaro è OVUNQUE. Per come ho appreso ed interpretato (e sottolineo, interpretato) la storia io, Giugiaro viene in primis interpellato per l'erede della A112, ed almeno a livello di bozzetti presenta DUE proposte: La prima che vuol essere una A112 2.0, la seconda con quel portellone inclinato ci parla un po' di Ibiza. Poi, a livello di maquettes, si esprime con quella che conosciamo, che secondo me prende un po' di qui e un po' di là. Poi abbiamo la Uno-Lancia. Che a sua volta ha molti punti di contatto con la maquette che ha preso un po' di qui e un po' di là. Il punto è: sappiamo che Giugiaro viene interpellato per una nuova A112, così come viene contattato Pininfarina (che propone varie cose, tra cui un bozzetto che lascerà molti segni sulla Peugeot 205, fra l'altro...) e sappiamo anche dell'interazione fra Giugiaro e Rossignolo, che ha per oggetto la Uno-Lancia. Interazione che a seconda della fonte da cui proviene, prende tinte diverse: se senti Rossignolo, è lui ad averla chiesta e poi segnalata a Ghidella prima di andarsene, se senti altre fonti è lui ad averla rifiutata (come riportato alcuni post fa) e quindi dici "momento... ci capisco più niente". Motivo per cui dico che non ne verremo mai a capo. Ci chiediamo allora: chi interpellò Giugiaro per la nuova A112? E chi per la ipotetica piccola Lancia o "Uno-Lancia"? Perchè se queste richieste partono da due committenti diversi, allora siamo certamente di fronte a due progetti diversi, i quali però, essendo nati in casa Giugiaro, oggi son facili da separare quanto l'acqua all'interno di una ciotola. Chissà, forse siamo proprio di fronte al medesimo progetto, che vediamo in "fase 1" e "fase 2", per semplificare un po'... e proprio qui stanno secondo me le sfumature di pensiero, perchè vedendo la modifica importante apportata al posteriore, che abbandona quella certa inclinazione (che poi vedremo sull'Ibiza) per sposare una soluzione più verticale (che poi vedremo sulla Uno) ho sempre pensato che ci fosse stato in quel momento un voltar pagina, dovuto ad una richiesta differente. Magari sbaglio, magari fu Giugiaro stesso a modificare il suo progetto per dargli un aspetto più vicino ai concetti di auto "alta" cui teneva tanto. Riguardo invece i codici di progetto interno, non saprei dire.... di sicuro fino alla Ritmo esistevano entrambi, perchè l'abbiamo vista più volte indicata su documenti ufficiali come X1/38 ma sappiamo anche esiste pure il 138, come il 146 per la Uno ed il 149 per la Regata.... però non ho mai letto da nessuna parte una scritta X1/46 o X1/49.

- 1348 risposte

-

- 2

-

-

-

- mai nate lancia

- prototipi

-

(e 4 altri in più)

Taggato come:

-

Onestamente è la prima volta che sento di questa indiscrezione, e molto umilmente ritengo che possa esser stata rimossa proprio perchè infondata.... se pensiamo che la A112 nasce nel 1969 e che Giugiaro inizia la sua carriera di "solista" l'anno precedente fondando la SIRP con Mantovani (e da subito la concentrazione è tutta sull'Alfasud)... beh io credo che nel 1968 lo stile della A112 fosse già stato definito (non vorrei sbagliare ma già quell'anno i Quattroruote mostrano i prototipi in prova all'interno di articoli che annunciano l'arrivo della piccola "bomba" BB - che non era la Bouchet, non era una Ferrari ma la "Baby Bianchi"). Se Giugiaro avesse proposto qualcosa per la A112, vorrebbe dire che ad essere stata interpellata era la Ghia, dove lui si stava esprimendo dopo aver lasciato Bertone.... e questo mi suona strano. Purtroppo non c'è molto riguardo la definizione stilistica della A112... è nata in un periodo in cui non si pubblicavano grandi design stories... su FB girano le foto di alcune maquettes (che credo vengano dal volume di Dante Giacosa sui suoi anni di progettazione alla Fiat) ma non sono corredate da commenti riguardo la paternità.

- 2438 risposte

-

- 8

-

-

-

-

- design

- mai nate fiat

-

(e 6 altri in più)

Taggato come:

-

Attenzione, non bisogna fare confusione (in casa Giugiaro) tra "nuova A112" (per la quale era stato interpellato così come Pininfarina) e "piccola Lancia" (la Uno-Lancia) chiesta da Rossignolo al Giugi... la Ibiza in sè deriva più dalla "nuova A112", che vediamo qui, e non è la Uno-Lancia. Qui si stava studiando di dare un'erede all'A112 (marchiata ancora Autobianchi oppure no). La Uno-Lancia, per quanto coeva (più o meno) e figlia della stessa mano, era già qualcosa di diverso. Oggi osservando delle immagini non è facile unire i giusti puntini, e poi c'è il fatto che essendo in casa Giugiaro sia ovvio vedere cose che si ripetono (in ogni specifico periodo) e il provare di tutto su tutto (motivo per cui credo esistano immagini di maquettes "Uno" col posteriore diritto ed altre con un'aria da Ibiza)... ma una cosa è certa: prima ancora che nascesse la Uno-Lancia, certe soluzioni s'erano già viste ai tempi in cui si era trattato di immaginare un'erede per la A112, cosa poi ovviamente finita nel nulla dato che venne al mondo la Y10.

- 2438 risposte

-

- 4

-

-

-

- design

- mai nate fiat

-

(e 6 altri in più)

Taggato come:

-

Mai visto nulla. Molto tempo fa vidi degli sketch che mostravano un'auto dallo stile assimilabile a quello Lancia dei tempi (quello che ha dato vita alla Delta III per intenderci) ma che sembrava più compatta, e pensai di aver trovato qualcosa di curioso... ma poi venne fuori che si trattava di materiale risalente alla genesi di Delta III. Semplicemente, si trattava di bozzetti in cui il designer aveva immaginato una Delta III più compatta, più vicina allo spirito della Delta di Giugiaro e meno "HPE". La Kayak di Bertone... mah. Non so se qualcuno sarà d'accordo con me, ma non credo che avremmo visto, dal punto di vista della riuscita industriale, una storia tanto diversa. Oddio, il design era di un altro livello e anche l'apprezzamento lo fu (chè tutti noi sappiamo cosa è la K coupè, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, a quanti piace e a quanti no), ma se debbo immaginare l'investimento che sarebbe stato necessario per mettere in produzione una Kayak piuttosto che la K coupè, e poi ipotizzare, così da profano, quando avrebbe venduto in più (sicuramente di più, ma non bisogna dimenticare che sarebbe stata - proprio per la sua individualità e forse forse anche per la costruzione "fuori" - una Lancia che costava UN BOTTO e che eravamo già nel periodo in cui chi spendeva UN BOTTO andava su altro...), formulo il mio pensiero, che dice che sarebbe stata pure lei un bagno di sangue. ("Venezia è bella ma non so se ci vivrei") Piuttosto, vista la bellezza di alcune soluzioni - il frontale era UN AMORE - in un mondo immaginario avrei voluto vedere la K berlina, disegnata da Bertone con diversi stilemi mostrati dalla Kayak (e magari col sedere un po' meno cadente e col giusto passo, dato che anche su Kayak, nel disegno postato qui sopra, troviamo uno sbalzo anteriore IMBARAZZANTE e secondo me un effetto "passo corto"). Il frontale di Kayak è l'elemento per cui provo più dispiacere... l'idea della calandra bassa e larga, a tutta larghezza, che inglobava i fari e li faceva sparire sarebbe stata da utilizzare, a suo tempo. Io me la sogno ancora oggi una Lancia con un frontale del genere (perchè son vecchio ) ma ragazzi, oggi si fa altro... ne uscisse una così oggi sarei felice ed accerchiato da gente che mi dice che è roba vecchia

- 1348 risposte

-

- 5

-

-

- mai nate lancia

- prototipi

-

(e 4 altri in più)

Taggato come:

-

Ciao,io ho queste foto di prototipi, però non ricordo se sono già state pubblicate qui e quindi le hai già viste, le pubblico ancora... Le prime arrivano dal web quindi le hai sicuramente, le altre da riviste italiane, ma come dicevo forse le avevo già pubblicate. Spero possano servire!

- 2438 risposte

-

- 7

-

-

- design

- mai nate fiat

-

(e 6 altri in più)

Taggato come:

-

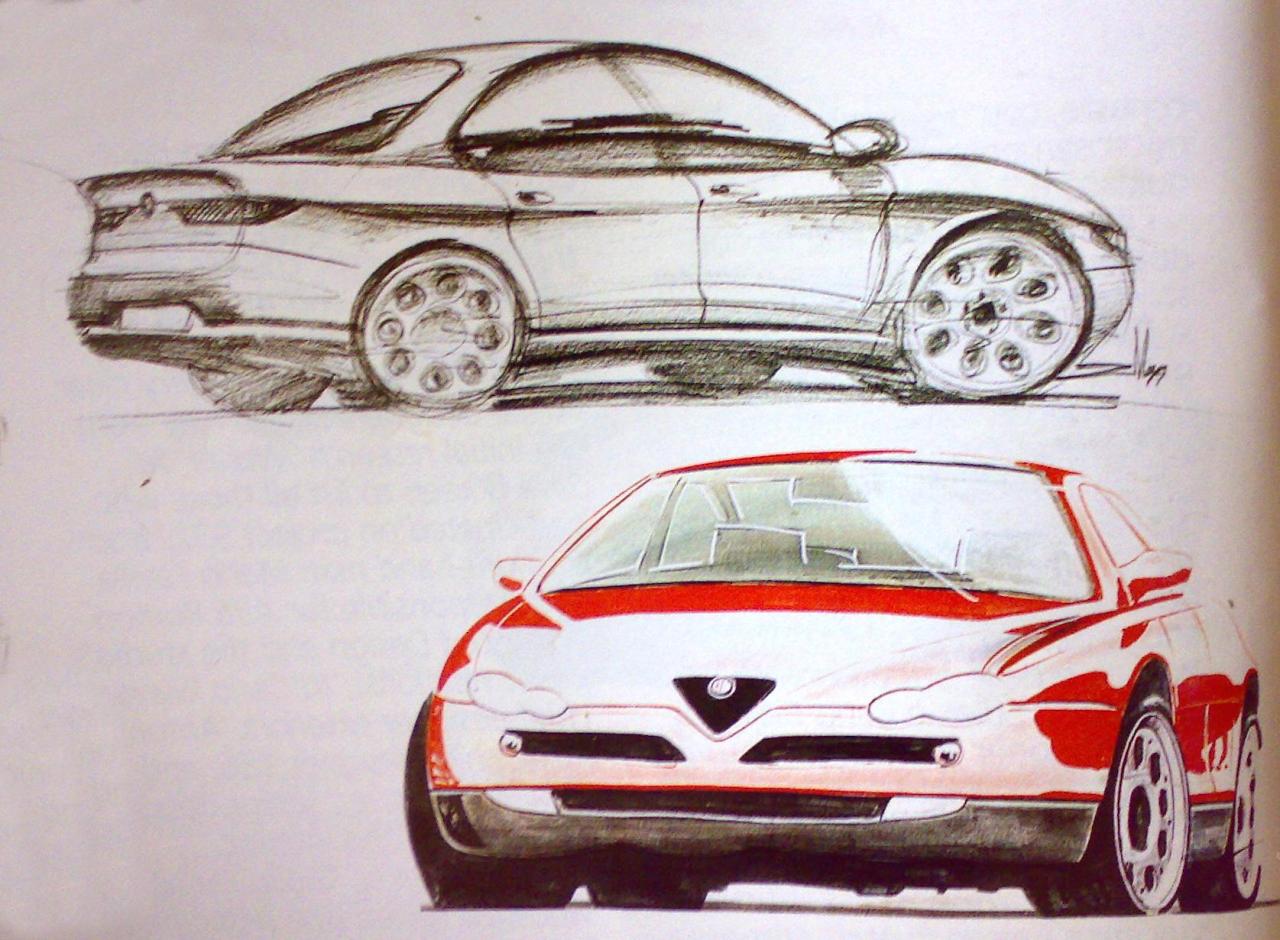

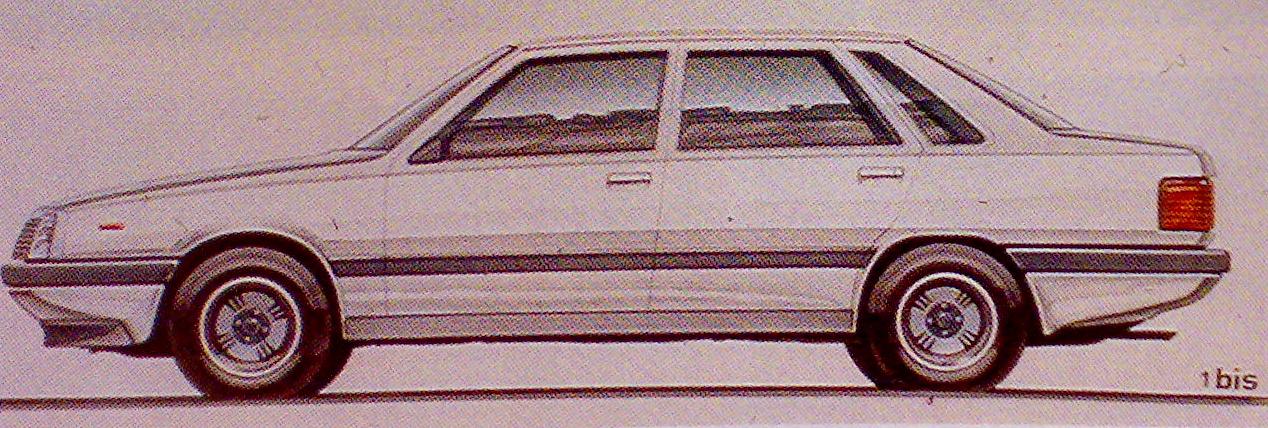

Doppia gobba copiata rubata nientemeno che agli stilisti della Fondazione Knight La ipotetica 19 Nevada... beh osservando queste due proposte... meno male che è rimasta sulla carta Ne riporto tre Il primo, sapore di PSA ma direi anche di Bertone x PSA mi ricorda tanto la concept Mazda MX-81 Il secondo, l'avevo preso per il restyling della prima Fiesta le manca solo l'Ovale blu. Il terzo... mah sai, io la vedo anche al contrario... tenendo conto del fatto che si tratta del bozzetto della variante sportiva, che solitamente nasce come elaborazione del disegno-base... anche perchè se fosse andata così davvero mi metterei nei panni di Giugiaro a dire "ma cosa volete da me?" Da notare il tema della griglia bassa e larga che separa i fari dal paraurti, e che in qualche modo verrà ripreso dalla prima Safrane negli anni '90.

- 360 risposte

-

- 2

-

-

- renault mai nate

- mai nate renault

-

(e 1 altro in più)

Taggato come:

-

Certo... però che io ricordi non si trattava di roba amatoriale.

- 2438 risposte

-

- design

- mai nate fiat

-

(e 6 altri in più)

Taggato come:

-

- 2438 risposte

-

- 4

-

-

-

-

- design

- mai nate fiat

-

(e 6 altri in più)

Taggato come:

-

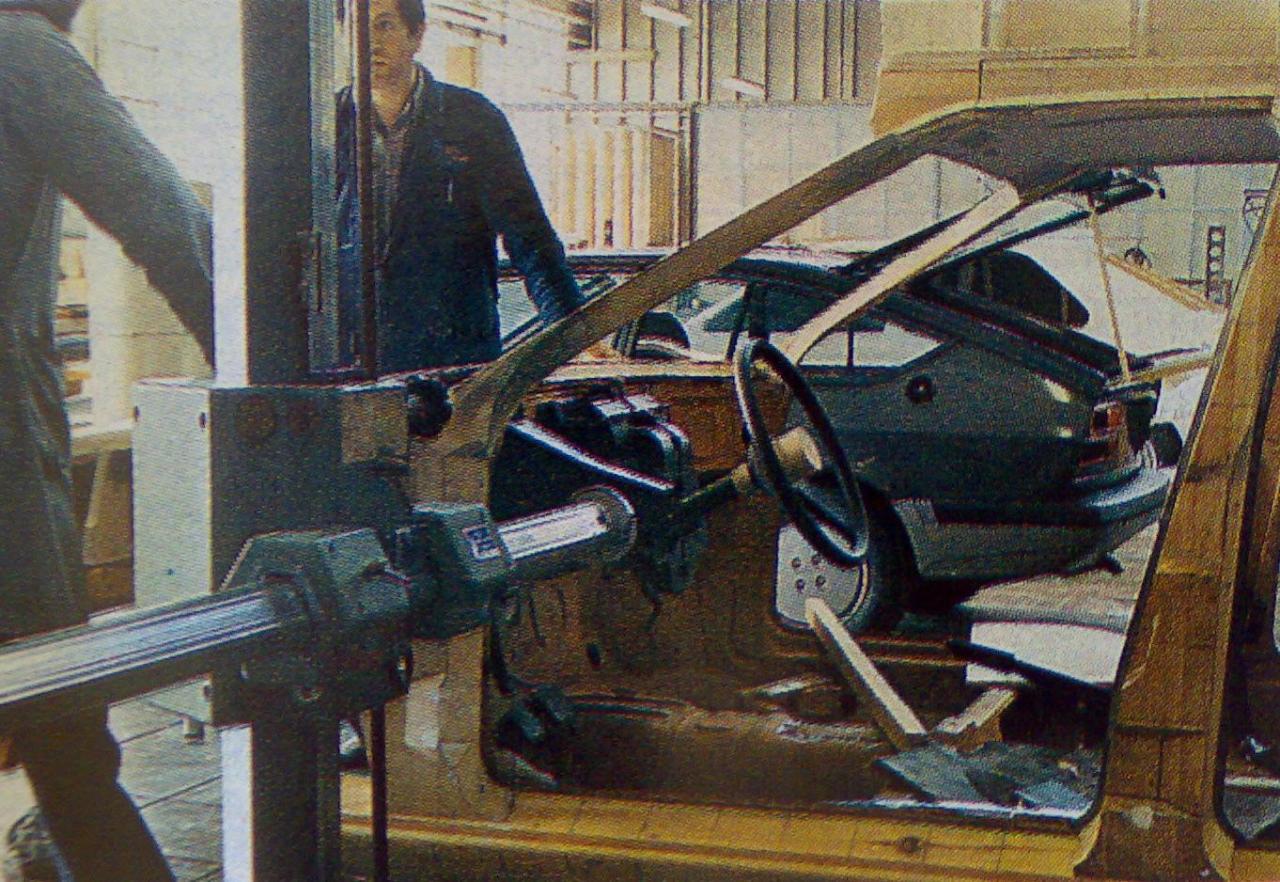

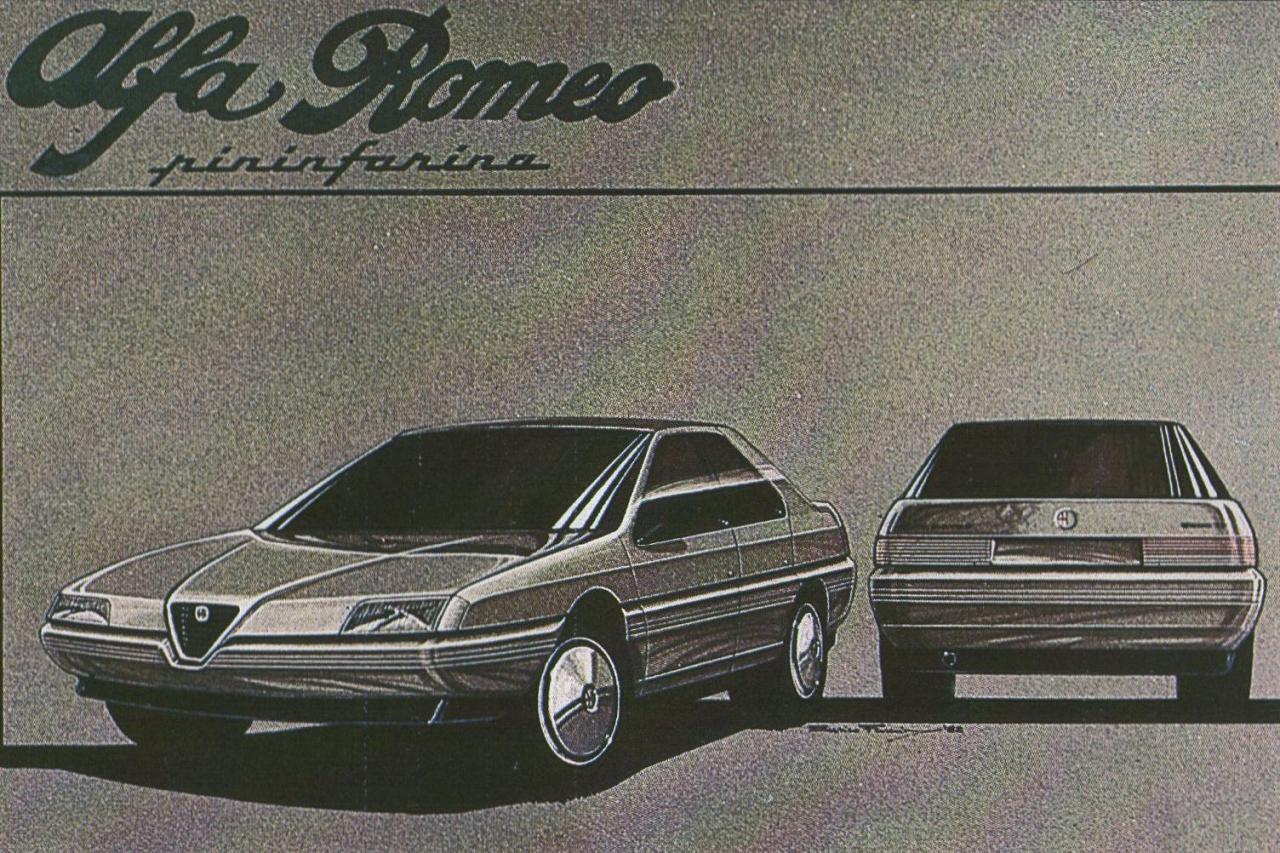

Yes. As we know the Pininfarina proposal won the battle at the end of September 1983. In other pics we see they are working on the white maquette ( you still see that on the background of the pics I posted yesterday), the last GTV face lifting never born but they are also building a maquette on a T4 platform. Pic 1 Here seems they are working about this one but honestly I don't know what they are doing because if you look at the left you see the rear end of a 156 maquette at the final stage. Now look at right, you see the GTV with the rear door open and behind the car you see a little of a wooden mockup. Pic 2 From the other side: this pic is interesting because we can't see the platform but the A and B pillar and the windshield angle looks already like 164. On the background you see the GTV and the white maquette. Pic 3 Here we can see what was behind the GTV: that's a Thema platform and even the carry over is very similar to 164 (look at the rear door carry over). If you imagine the car complete it looks really a 164 and different from the white maquette that's a work in progress. Sometimes to me seems like even when the green light was for the Pininfarina, they went on about their things. Maybe it's just my feeling.

- 3229 risposte

-

- 3

-

-

-

- prototipi

- mai nate alfa romeo

- (e 6 altri in più)

-

Credo di aver già espresso in passato il mio parere sulla nascita di questa auto, su cose che al riguardo son state dette, su chi le ha dette e non lo ribadisco perchè alla fine oh... è solo il mio pensiero. Aggiungo solo di aver imparato negli anni che quando il materiale su una certa auto, rispetto ad altre è un po' poco, accade perchè è meglio che se ne sappia un po' poco Anzi... ritengo che per chi conosce un po' l'ambiente, è un curiosone e sa fare 2+2 hanno mostrato già un filo troppo.

- 3229 risposte

-

- 3

-

-

-

- prototipi

- mai nate alfa romeo

- (e 6 altri in più)

-

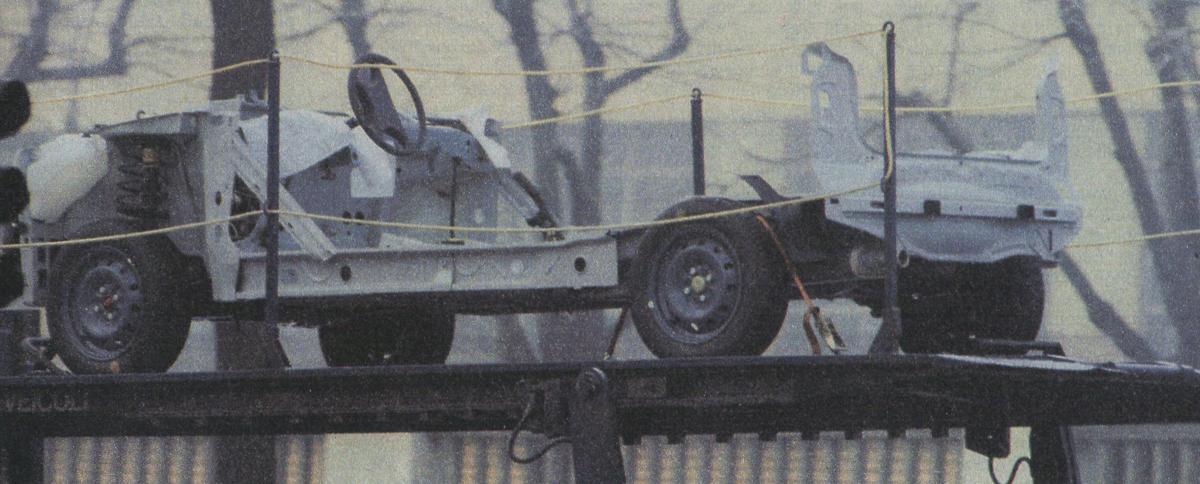

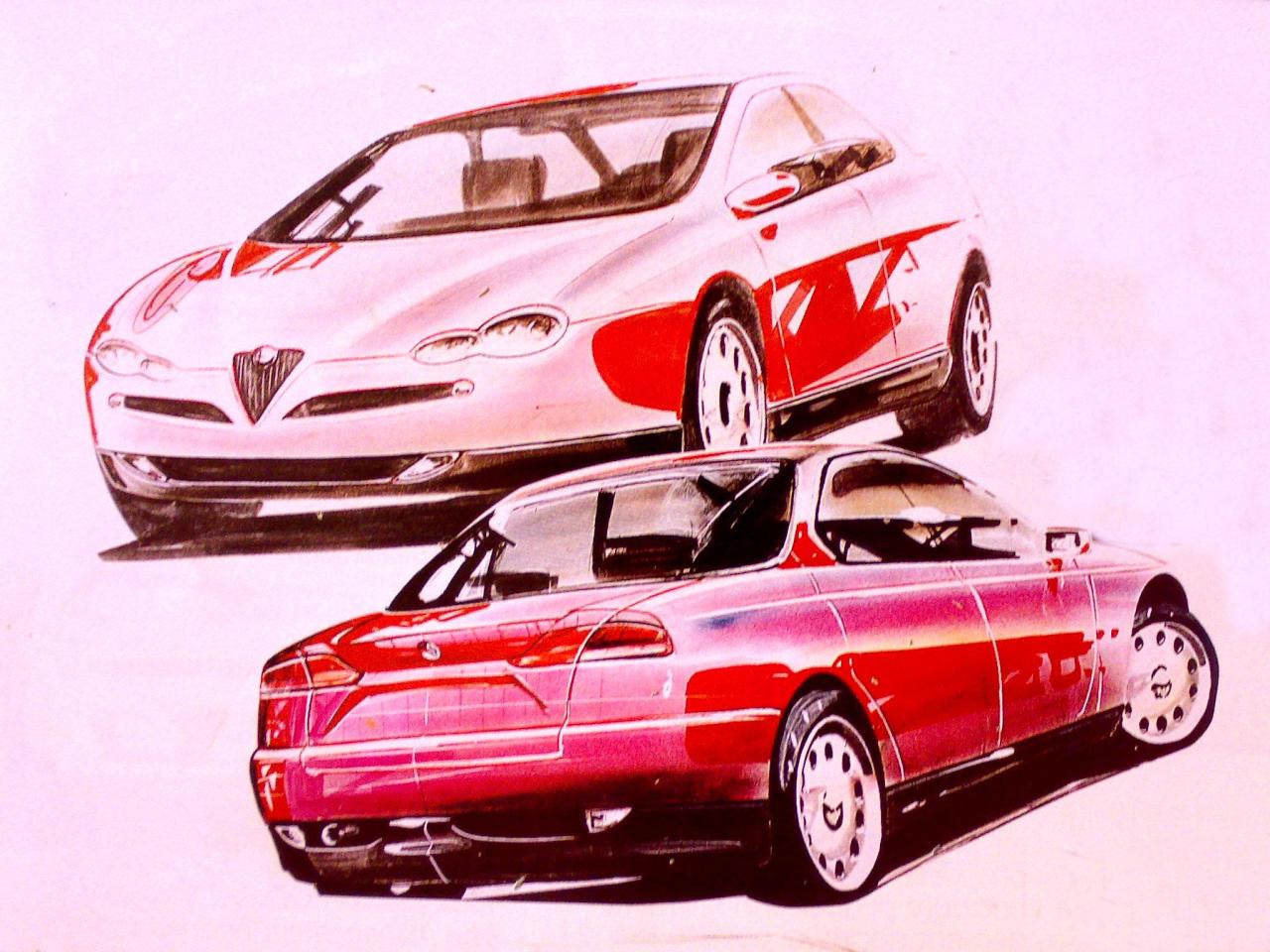

Eeeh ne hai di robe che io non ho! A partire dalla gioventù, per passare alla mano con la grafica e con la fotografia, e potrei andare avanti Parto dalla tua chiusura: la maquette allestita su pianale meccanizzato è l'ipotesi che convince di più anche me... il dubbio (atroce eh.. siam qui a spaccare il capello in quattro su una roba di oltre 40 anni fa ) è se fosse meccanizzata/funzionante oppure meccanizzata e basta per renderla 1) mobile 2) già utile in fase di costruzione per vedere se gli ingombri meccanici e la carrozzeria andavan d'accordo (ne facevano di maquettes in cui i motori erano solo manichini... vedi la Ferrari Pinin che è stata resa funzionante solo pochi anni fa perchè il V12 che conteneva era quasi finto...). Perchè di maquettes montate su una meccanica (o simulacro della stessa) ce n'è una anche nelle foto scattate all'interno del CS Alfa, l'avevo postata qualche tempo fa (non ricordo se qui o nel topic dedicato alla 164) e la ripropongo. Questa qua, se osserviamo l'interno dell'abitacolo attraverso il parabrezza che non c'è e notiamo come è fatta la fiancata, non pare un'auto apribile: i montanti non danno l'idea di una scocca su cui poggiano delle portiere apribili, la struttura è troppo esile e oltretutto non vedo indizi di aperture/accoppiamenti. Certo, c'è un volante, ma le fiancate sembrano un pezzo solo, come fosse la carrozzeria di una Bburago. Però c'è un radiatore (o intercooler che sia) e attraverso lo scudetto notiamo un collettore di scarico di un motore TRASVERSALE: siamo quindi davanti ad una maquette iso-156 Cressoni però a TA? E perchè c'è il motore? Se fosse funzionante, come si guida? Entrando dai finestrini come Bo e Luke? Allora magari 'sta cosa non marcia, e il motore è un manichino. A scanso di equivoci, non è ovviamente la vettura delle foto di cui stiamo parlando in questi giorni... è molto diversa ed è, lei sì, molto simile ai prototipi neri, come linea. Anche questa è un bel mistero Già che sono qui, due parole sul design: sicuramente siamo anni luce lontani dalla meraviglia della 164 di Fumia, però anche lei aveva un bello scudo Alfa. Ho controllato le foto di maquettes che ho nella design story, ma ho trovato solo quelle che abbiamo già visto e che in parte hai nominato tu.... certo ci sono tanti bozzetti che mostrano diverse idee (ne metto un paio) ma se hai visto una maquette "Nuvolosa" indicata come proposta originaria del CS Alfa vorrei vederla anche io, perchè non veniva "da me"

- 3229 risposte

-

- 10

-

-

-

- prototipi

- mai nate alfa romeo

- (e 6 altri in più)

-

Anzitutto grazie per la foto da te aggiunta, perchè mi giunge nuova (poi sarà la mente che me lo fa immaginare, ma a me pare di scorgere una parziale sagoma umana anche qui, attraverso il parabrezza ) La maquette (o quel che era ) dovrebbe essere questa, magari leggermente modificata, perchè una cosa non combacia, a meno che oltre alla foto di 4R (palesemente pasticciata) pure quella da te postata sia stata in qualche modo ritoccata: quelle che immagino siano maniglie di apertura - e non ho idea di come funzionassero... se fossero state funzionanti, ovviamente... - posizionate lì, alla base del finestrino, non sono nello stesso posto. Nella foto da te postata, e in quella pasticciata da 4R, si vede solo quella della porta anteriore, ed è praticamente attaccata al montante. Nella maquette all'interno del CS Alfa se ne vedono due, e l'anteriore è un po' più avanti. Comunque questo accrocchio (brutto, meno male che il destino ci ha salvati) aveva aveva le ruote che sterzavano (cosa mica scontata, molte maquettes le avevano fisse e le spostavano con i transpallet eh....) e che giravano (e come le hanno sterzate, e perchè, se 'sta cosa da sola non cammina? "Vediamo come sta con le ruote sterzate a destra, ora vediamo con le ruote sterzate a sinistra? Le muovevano da fuori, con le manine? Oppure davvero si poteva entrare, sedersi, girare il volante? Allora un omino ci potrebbe essere davvero! ) Osservando meglio le valvole dei pneumatici, tra la foto con le ruote sterzate a destra da te postata e quella di 4R pasticciata in realtà pare che un minimo di movimento ci sia, perchè se noti la valvola posteriore rispetto al bordo nero del paraurti nella foto di 4R è un filino più in su... e anche quella anteriore: se noti, nella foto da te postata è più verso il paraurti anteriore, mentre in quella di 4R sta già andando verso la minigonna. Oh... ditemi quello che volete, per me quella cosa si sta muovendo (e nella foto da te postata mi gioco un ghiacciolo che il parabrezza è stato oscurato - anche se continuo a vederci qualcuno lo stesso, ma sarò ubriaco - perchè attraverso i finestrini si vedono il lunotto e il montante posteriore sinistro, mentre attraverso il parabrezza si vede una cippa... una maquette coi laterali e il posteriore trasparenti e il parabrezza pellicolato?? )

- 3229 risposte

-

- 4

-

-

-

- prototipi

- mai nate alfa romeo

- (e 6 altri in più)

-

But if you think about how much had to be the photographer while taking these pics with a half ton camera Lehmann style, that man had to walk yards to take all these different angles if the car was not moving, and the background would be different, because it had to change too. To me the car looks moving, making a large U-turn and at the end the wheels are almost straight. And the man behind the wheel? You can see him in some pics, was a dummy, or they added later? To me the car looks running... Then... who knows

- 3229 risposte

-

- 3

-

-

-

- prototipi

- mai nate alfa romeo

- (e 6 altri in più)

-

Ti rispondo attraverso il mio topic nella sezione modellismo, così non andiamo OT

- 2438 risposte

-

- design

- mai nate fiat

-

(e 6 altri in più)

Taggato come:

-

Ma infatti Enrico le aveva pensate come due sorelle piuttosto simili fra di loro, nel 1981 (forse gliel'aveva chiesto Alfa, non so...) differenti però per diverse soluzioni che rendevano più classica la grande (la scanalatura a livello del paraurti anzichè su parafanghi e portiere, che veniva dalla sua Quartz; la fanaleria posteriore di 164 la vediamo sulla piccola mentre la grande aveva dei gruppi ottici molto più comuni; il frontale un po' meno aggressivo sulla grande) e più sfrontata, coraggiosa la media. La vettura delle foto, credo mostri l'idea che Cressoni aveva in mente quando iniziò a pensare alle TP 154/156, rivista per andar d'accordo con il pianale della Thema e la TA. Lo dico perchè mi sento di escludere, in base alle memorie di Chirico, che abbiano avuto tempo e modo di costruire qualcosa di nuovo e marciante a TP. Secondo quanto raccontò al ventennale della 75, le 154/156 erano: - due vetture in grande sinergia tra di loro (portando quindi avanti la filosofia delle 116) - a trazione posteriore - col cambio ANTERIORE a 6 marce (quello completamente disegnato e costruito) come Alfa 6, quindi niente più cambio posteriore come era sulle 116 - in grado di accogliere tutti i motori di cui Alfa disponeva ai tempi, e anche quelli che sarebbero arrivati dopo ma già erano sulla carta (ad es. il boxer 1700, che nel 1981 non esisteva ma il progetto c'era già): i boxer, i bialbero, il V6 Busso e il VM diesel Poi, ad un certo punto, Chirico diceva "però...." e raccontava di quando l'ordine "venuto dall'alto" era di togliersi dalla testa l'idea di progettare nuove vetture di gamma medio/alta DA SOLI e di andare a Torino a prendere visione di un capitolato che Fiat chiamava Tipo 4. Quindi... che abbiano avuto la possibilità di costruire qualcosa a TP che abbia girato, provato, e sia stato fotografato... ho dei dubbi.

- 3229 risposte

-

- 3

-

-

-

- prototipi

- mai nate alfa romeo

- (e 6 altri in più)

-

La foto di 4R riguardava la 156, che è quella cui fa riferimento la maquette completa che ho postato per confronto. In pista e.... "in studio" le due si somigliano abbastanza e... che dire, è sempre rimasto il mistero riguardo il "camminare" o meno di una di queste vetture, perchè le foto comparvero un po' alla volta, le prime su 4R nell'autunno del 1983, poi altre in seguito su altre testate, ma mettendole tutte insieme dopo anni sembrava proprio che facessero parte della stessa sequenza, e in qualche modo davano un'idea di movimento. Sembrava che la vettura fosse stata colta nel compiere un'inversione a U. In più, in una immagine un po' più chiara pareva proprio di vedere un omino al volante. La striscia nera non compare in tutte le foto, e altri dettagli anneriti o meno non combaciano, ma questo secondo me non fa testo: probabilmente per qualche ragione si decise di cancellare e/o modifcare col ritocco (accadeva spesso quando le foto prese col "tele" facevano un po' schifo...), sono troppi i dettagli che combaciano. Per me si trattava di tanti scatti presi nello stesso momento, e la vettura era in movimento. Ovviamente stiamo però parlando di 156, o meglio, dell'ammiraglia Alfa su pianale Thema con la carrozzeria di Cressoni. Citando il codice di progetto, mi riferivo all'estetica che grossomodo dovrebbe derivare da ciò che Alfa stava studiando per un'ammiraglia TP. Non so, non ho mai avuto notizie di un'effettiva costruzione di prototipi TP, nemmeno per la grossa. La mia opinione.... quella macchina qui ha il pianale della Thema, la TA e monta la carrozzeria di Cressoni (che poi uscirà anche su strada) perchè è stata costruita in un momento in cui la sfida per il design era ancora in corso ricordiamoci che la 164 di Fumia viene approvata da Alfa il 29 settembre del 1983, Quattroruote pubblica queste foto a novembre.. questa l'avevano già fatta. 154 queste fasi non le ha viste manco col binocolo: di lei ci resta... la 164 dato che alla fine l'Alfa di Fumia è una versione ingrandita di ciò che lui aveva ipotizzato per la media. Usando la fantasia, se Alfa avesse potuto costruire le sue medie/grandi a TP e la sfida per il design l'avesse comunque vinta Pininfarina, avremmo avuto una grossa TP di linea un filino più classica (così come la stava studiando Enrico) e una media che sarebbe stata... una 164 delle dimensioni di una 155. Ammiraglia Media Poi alla fine lui ha preso qualcosa da qui, qualcosa da là, ma è indubbio che la piccola somigliasse di più alla 164 che abbiamo conosciuto.

- 3229 risposte

-

- 5

-

-

-

- prototipi

- mai nate alfa romeo

- (e 6 altri in più)

-

A quanto ne so, la piccola rimase sulla carta. La precedenza era per la grossa, i cui studi furono interrotti dall'accordo che portò la TA. Unico pezzo in comune realizzato e testato fu il cambio a sei marce (così ricordava Chirico).

- 3229 risposte

-

- prototipi

- mai nate alfa romeo

- (e 6 altri in più)

-

Qui siamo nel periodo in cui stava buttando giù tutto quel che gli veniva in mente e lo proponeva in tutte le salse. Ci sono maquette Thema assai simili in diversi dettagli, anche se così a memoria la soluzione con tre finistrini laterali per la Lancia rimase sulla carta.

- 121 risposte

-

- 1

-

-

Ah ok... beh se non ricordo male era stata fatta un'asta (Bolaffi?) aperta a tutti. Un amico me l'aveva segnalata suggerendomi di andare a curiosare... ma di reni ne ho solo due e mi servono Facile che LP non abbia portato a casa tutto tutto tutto....

- 3229 risposte

-

- prototipi

- mai nate alfa romeo

- (e 6 altri in più)

-

Io credo sia legata alla coppia di berline strettamente imparentate che stavano nascendo prima dell'accordo con Fiat, quindi si, o è lei oppure la sorella grande in una fase iniziale... queste foto sono più o meno del periodo di altre in cui, all'interno di reparti limitrofi, si stanno realizzando i master per i lamierati che renderanno la 75 diversa dalla Giulietta. Potrebbero essere un pochino più vecchie, e quindi mostrare quel che stavano pensando di fare prima. La foto non aiuta a capire le dimensioni del modello in lavorazione, potrebbe anche essere una fase primordiale di questa eh.... c'è comunque una certa somiglianza... Il modello in scala ridotta comunque lo trovo molto simile al famoso bozzetto blu, e la scocca all'interno del passaruota anteriore mi sembra quella delle 116...

- 3229 risposte

-

- 2

-

-

- prototipi

- mai nate alfa romeo

- (e 6 altri in più)

-

Mi quoto perchè l'ho trovata Immagini molto belle! Mai viste prima, grazie! Essendo chiaramente materiale Bertone, credo sia LP che ogni tanto si diverta a lasciar scappare fuori qualcosa da tutto quello che ha portato a casa

- 3229 risposte

-

- 2

-

-

- prototipi

- mai nate alfa romeo

- (e 6 altri in più)

-

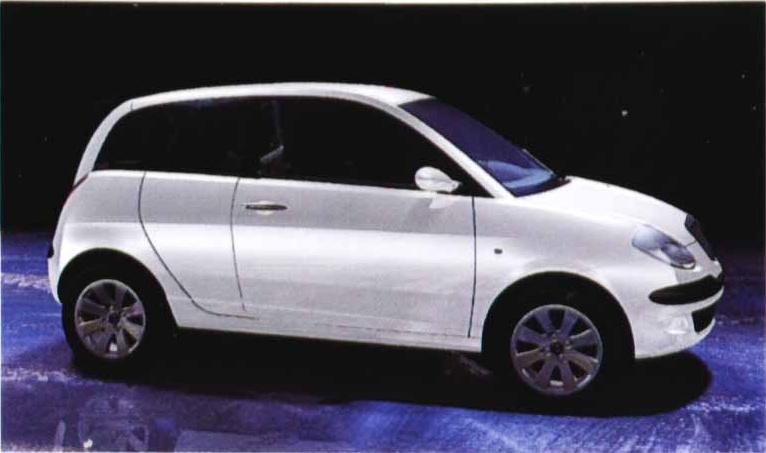

Così "a naso" direi che dovrebbero essere le proposte per le due sorelline (Panda e nuova Y10 appunto) che avrebbero dovuto affiancare la "Punto mancata" quando il progetto per l'erede della Uno era denominato Trino, e che come Fiat aveva queste sembianze: Poi come sappiamo il progetto da "Trino" divenne "Bino" dopo aver lasciato la Panda a fare... la Panda, e ciò che rimase di quell'idea (anche dopo che la Punto era diventata... la Punto) fu la Lancetta di Fumia basata sulla nuova Fiat, fatto che ricordiamo oggi attraverso quest'immagine simbolica Il titolo che ricordi era quello di un articolo di QR (fine estate/inizio autunno 1987) composto da una serie di interviste fatte in giro per l'Italia subito dopo l'uscita di quelle tre immagini ufficiali, e stava a sottolineare che molte persone erano piuttosto perplesse riguardo la sconcertante forma della coda. Il modello mostrato in quelle tre foto credo fosse (dopo alcune modifiche) questo, visibile nella design story della Tipo. La stampa dei tempi, con tutte le tonalità di colore che venivano fuori passando da una rivista all'altra, non aiuta, ma così, sempre "a naso", secondo me potrebbe essere lui. Dopo una profonda analisi, tempo fa venne infatti fuori che quella delle tre foto dell'estate 1987 non era una vettura vera, bensì il cosiddetto "prototipo 0" (del 1986, terminato da I.De.A mentre in strada giravano gli "Unone") come in gergo veniva definito il carrozzato e - magari parzialmente - meccanizzato con alcuni dettagli ancora finti, come ad esempio i fari posteriori che qui erano semplici blocchi colorati o le frecce anteriori che in una delle foto del 1987 apparivano palesemente farlocche. Questo modello poteva essere soltanto uno, rimaneggiato più volte, oppure potevano essere due molto simili: la prima cosa che potrebbe farci dubitare che sia lo stesso è la tipologia di poggiatesta. Potrebbero aver cambiato sedili, oppure le "auto" potrebbero esser due, ma il fatto è che anche nelle tre foto del 1987 il modello non è sempre uguale (cosa di cui mi sono accorto dopo anni). Se osserviamo infatti il laterale, notiamo che i poggiatesta che sporgono dalla sagoma del montante centrale sono quelli della Digit (presenti anche sul modello "0") mentre le due immagini di tre quarti mostrano questi poggiatesta finestrati che sembran presi dalla Croma (perchè non sono quelli che avrà la Tipo base). Si nota chiaramente che non sono gli stessi sedili, anche perchè, oltre a mostrar bene la sagoma di quelli in velluto della versione ricca, sono più in alto rispetto quelli finestrati delle altre foto, come se fossero completamente sollevati. Se non ricordo male i fari posteriori con la parte centrale bianca vennero scartati nelle fasi finali per motivi di percezione delle luci di svolta (che erano posizionate in quella parte insieme a quelle di retromarcia): la freccia lampeggiante, immersa nel bianco della sezione, si notava meno. Molti prototipi furono costruiti con quei fari, e probabilmente si resero conto in quel momento del problema. Onestamente non saprei dire se avessero visto giusto o meno, a me in questa foto (che casca a pennello) pare che la freccia si noti bene. Magari fu solo un capriccio estetico a far cambiare i colori, chissà... sicuramente una cosa che accadde proprio all'ultimo, perchè in tutta la design story non vi è una sola immagine di una maquette Tipo con i fari posteriori scuri (anzi, erano bianchi/rossi pure quelli della Tempra, a quei tempi... scusate la foto "strizzata" ma non è colpa mia, la stamparono così ) Dispiace anche a me che alla fine quel colore mostrato nell'estate del 1987 poi non sia andato in produzione così come era, per me era una bella tinta e le donava. Questo non mi ha affatto aiutato quando ho deciso di customizzare la Tipo Bburago per riprodurre il momento in precedenza mi era successo di mettercela tutta nel riprodurre in scala una particolare vettura, andando a cercare il colore giusto con l'aiuto del codice della Casa... ma in quel caso non sapevo proprio cosa andare a pescare e cercai qualcosa di simile, andandoci forse molto vicino, ma sicuramente senza prenderci al 100%.

- 2438 risposte

-

- 11

-

-

-

-

- design

- mai nate fiat

-

(e 6 altri in più)

Taggato come:

-

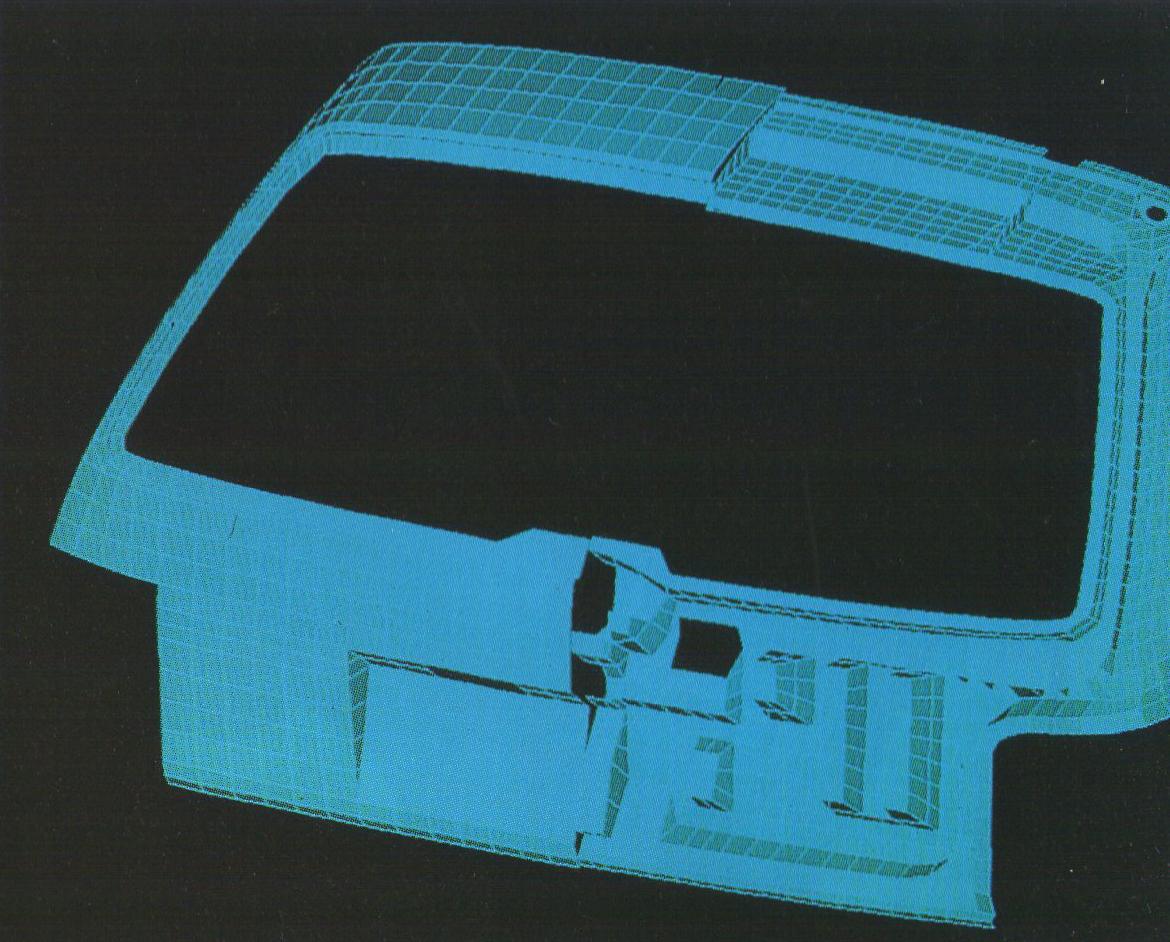

In effetti la Uno Turbo ha preceduto la Tipo! Dettaglio che si tende a ricordare meno perchè Fiat nel 1985 non lo enfatizzò tanto quanto fece tre anni dopo con l'erede della Ritmo. Forse perchè si presentava la variante sportiva di un modello già conosciuto e non una vettura di nuova generazione, sulla quale c'erano da dire tante cose. Per la Tipo la motivazione era data dalle dimensioni (e dal conseguente peso) del portellone.... che comunque pesa un botto lo stesso. Lo so perchè lo apro spesso e non è affatto leggero, quando chiude fa un bel botto che fa sedere tutta l'auto... mi chiedo che peso avrebbe avuto se fosse stato in lamiera. Il materiale plastico con cui era realizzato avrà sicuramente avuto un peso specifico inferiore alla latta ma la costruzione era bella tosta comunque, composta da due elementi sovrapposti. Sulla Uno Turbo penso che il desiderio sia stato quello di realizzare un portellone con lo spoiler integrato, anzichè aggiungere al lamierato standard il solito spoilerino nero.... una soluzione piuttosto innovativa per l'epoca. Così a memoria non me ne vengono in mente altri, risalenti a quel periodo. La nervatura del portellone "Uno" in lamiera era sicuramente una soluzione studiata per irrobustire un lamierato altrimenti assai facile da ammaccare, ma era anche un vezzo stilistico del Giugi (visibile anche sulla Thema per diversi anni) messo lì a collegare idealmente le due luci posteriori ed allargare otticamente la vista posteriore. In verità Giugiaro aveva ipotizzato anche una soluzione un po' più "mossa" per la parte bassa del portellone... c'era una maquette (di cui ora, mannaggia, non trovo la foto) che nella vista posteriore mostrava dei gruppi ottici leggermente diversi: la dimensione era più o meno quella ma essi erano tagliati in diagonale nella zona dell'angolo superiore interno (dove c'è la luce di retromarcia per intenderci... che infatti diventava un po' un triangolino come quello della Golf II) e all'altezza di quella diagonale, sul lamierato, correva una scanalatura molto simile a quella che ha la 164 sulla fiancata, per rendere l'idea. Tornando alla Tipo, aggiungo stasera questi bozzetti che trovo molto interessanti per diversi motivi: la Tipo in generale la vediamo già, ma molte cose che si vedono qui rimasero sulla carta. Prima di tutto, il frontale con fari e calandra più inclinati, oltre che privo del cofano a tetto, ricorda la soluzione adottata per la Tempra. Poi abbiamo il divisorio del vetro porta posteriore che segue maggiormente il taglio diagonale della porta stessa, e proseguendo verso la fine della fiancata troviamo due diverse soluzioni che lasciarono entrambe qualcosa sulla vettura definitiva. Sulla prima troviamo il terzo vetro il cui bordo inferiore curva verso l'alto ed è abbinato al taglio obliquo del paraurti, che lo segue con la stessa angolazione. Sulla seconda è tutto orizzontale: un paraurti classico, e un terzo vetro che prosegue orizzontale verso il portellone. Il paraurti col taglio obliquo venne scartato in fase di industrializzazione, se non ricordo male per problemi legati al montaggio ad elevata automazione (così dicevano....), ma la vettura uscì con un mix di queste due proposte: terzo vetro dal profilo inferiore che "svirgolava" verso l'alto (molto bello, secondo me) e paraurti "classico". Inoltre, da notare la soluzione proposta per la fanaleria, più "quadrata", che non arrivava a toccare il paraurti ed era abbinata ad una fascia nera portatarga che univa i due gruppi, una soluzione simile a quella adottata sulla Croma. Devo dire che mi sarebbe piaciuta molto: anni fa, dopo averla scoperta, ho cominciato a guardare il posteriore della Tipo in modo diverso, e a pensare che le manchi qualcosa. Sarebbe stata più "ricca".

- 2438 risposte

-

- 4

-

-

- design

- mai nate fiat

-

(e 6 altri in più)

Taggato come:

-

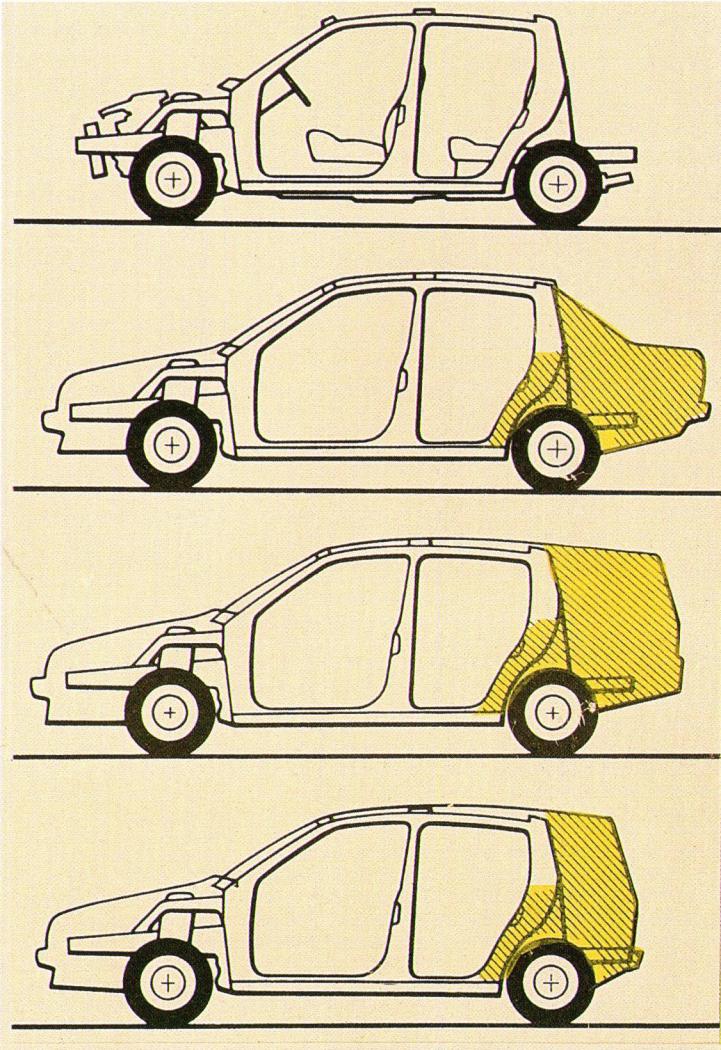

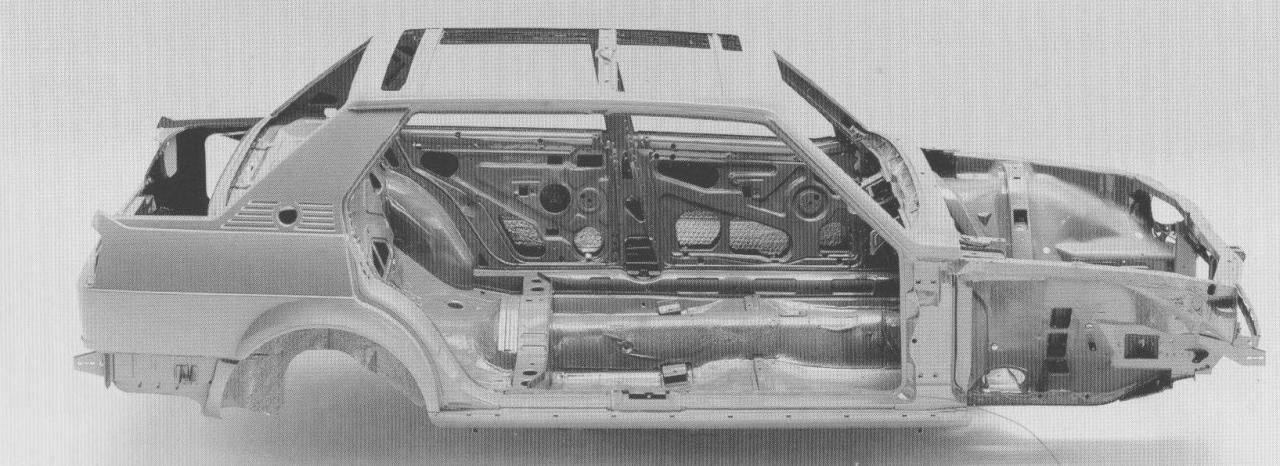

Però... una certa somiglianza (che non avevo notato... lei è tutto'altro che arrugginito sior Abarth!) tra la VSS e la maquette 144 c'è, e se ci fosse stata una "contaminazione" sarebbe interessante scoprire se nacque prima l'uovo o la gallina. Ricordiamoci che il VSS viene presentato nel 1981, ma non dimentichiamo neppure che è un parto I.De.A (coinvolti Renzo Piano e il Uolter). Cosa poi abbia realmente influenzato il VSS a livello progettuale e costruttivo è noto a tutti, non serve dirlo... anche se il profilo della station in quest'immagine che mostra cosa si poteva fare coi Lego mi ha sempre fatto sorridere... perchè se pensiamo ad una certa wagon nata all'inizio degli anni '90.... Uno degli articoli pubblicati nel 1981 (e precisamente quello di Auto & Design) chiudeva così, con le parole dell'Ing. Scolari. "... comunque entro 3-4 anni avremo una vettura Fiat con 'sottosistemi", anche in materiale plastico, ad esempio il portellone..." Dettaglio che credo di aver già riportato anni fa da qualche parte, il caratteristico terzo vetro laterale della Tipo non era soltanto un elemento estetico o funzionale (superficie vetrata-->visibilità): aveva un senso anche a livello progettuale perchè la struttura della 2v così concepita, senza un grosso montante C pieno sostituito dal lamierato tetto (e relativo supporto) che incontrava l'esile montante finale su cui poggiava il portellone era la struttura più semplice su cui aggiungere, togliere, sostituire sul carry-over per creare altri modelli. La base-base la vediamo qui, priva di struttura superiore ma evidententemente costruita con i pezzi per fare una Tipo: Si erano organizzati per poter fare, dal retrotreno in poi, tutto quello che volevano... e il VSS sta tutto qui. (ovviamente le staffe oblique che vanno dalla zona cerniere porta al longherone non facevano parte della scocca... credo servissero per tenerla in bolla, dato che le mancava "la testa" )

- 2438 risposte

-

- 10

-

-

-

-

- design

- mai nate fiat

-

(e 6 altri in più)

Taggato come:

.thumb.jpg.46228d717c405acd43b45b79fddce6a4.jpg)

.jpg.52737b0e573b4d9722541f8d043d2fcc.jpg)

.thumb.jpg.ec8d123fbe516c107eca4cb1881734d7.jpg)

.thumb.jpg.4ec66552605973942abd4210bf69b3d3.jpg)

.thumb.jpg.2948af55a97a99fa00ee530154209b94.jpg)

.thumb.jpg.d728f6403f28e6ed3e407701c7fd24ec.jpg)

.thumb.jpg.e4cd0ac880e246ea78d781d543abc86f.jpg)

4.thumb.jpg.5df1dde1f03787708309d67c27a5e578.jpg)

5.thumb.jpg.58cc90d57b58fb6022285b772a07a694.jpg)

6.thumb.jpg.443428cdfeeee060ae2ddb29b4dfd5b0.jpg)

.thumb.jpg.306af6f3297fc5824810e656bbadf87c.jpg)