-

Numero contenuti pubblicati

11427 -

Iscritto il

-

Ultima visita

-

Giorni Massima Popolarità

74

Tipo di contenuto

Forum

Galleria

Calendario

Download

Articoli del sito

Store

Blog

Tutti i contenuti di PaoloGTC

-

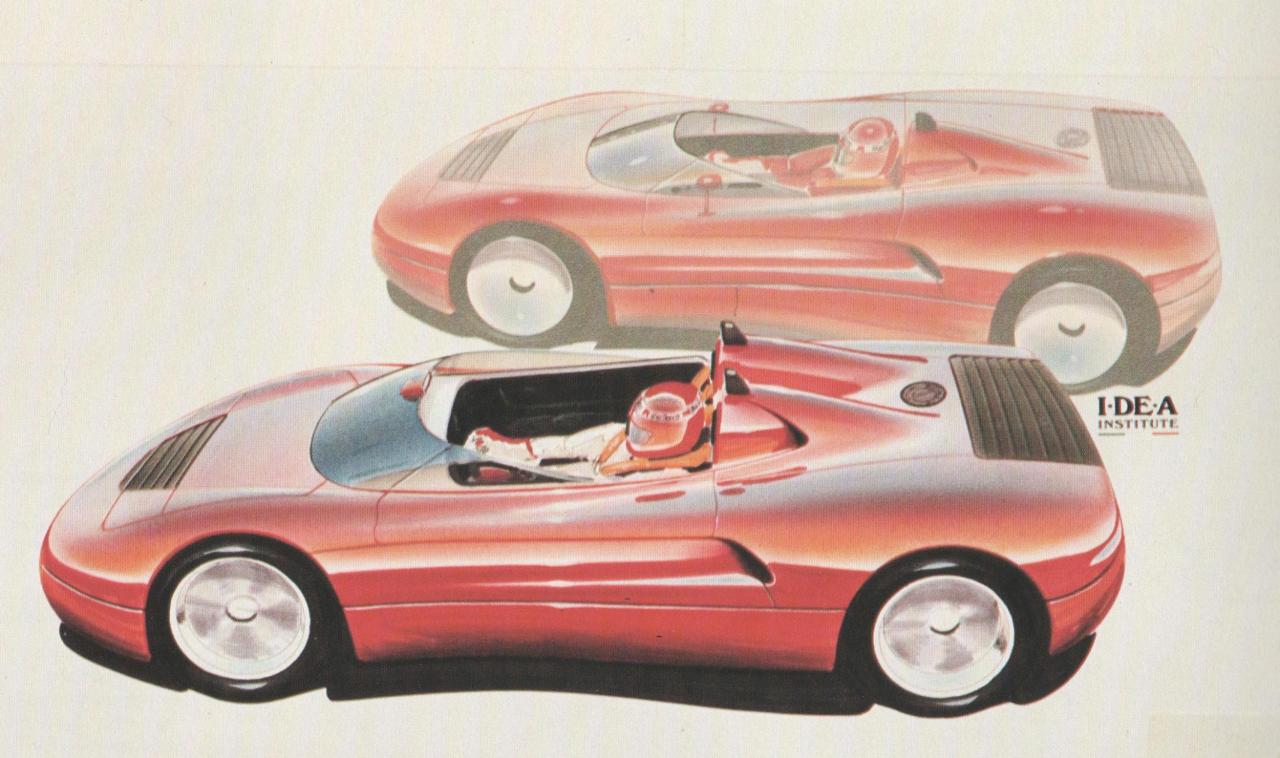

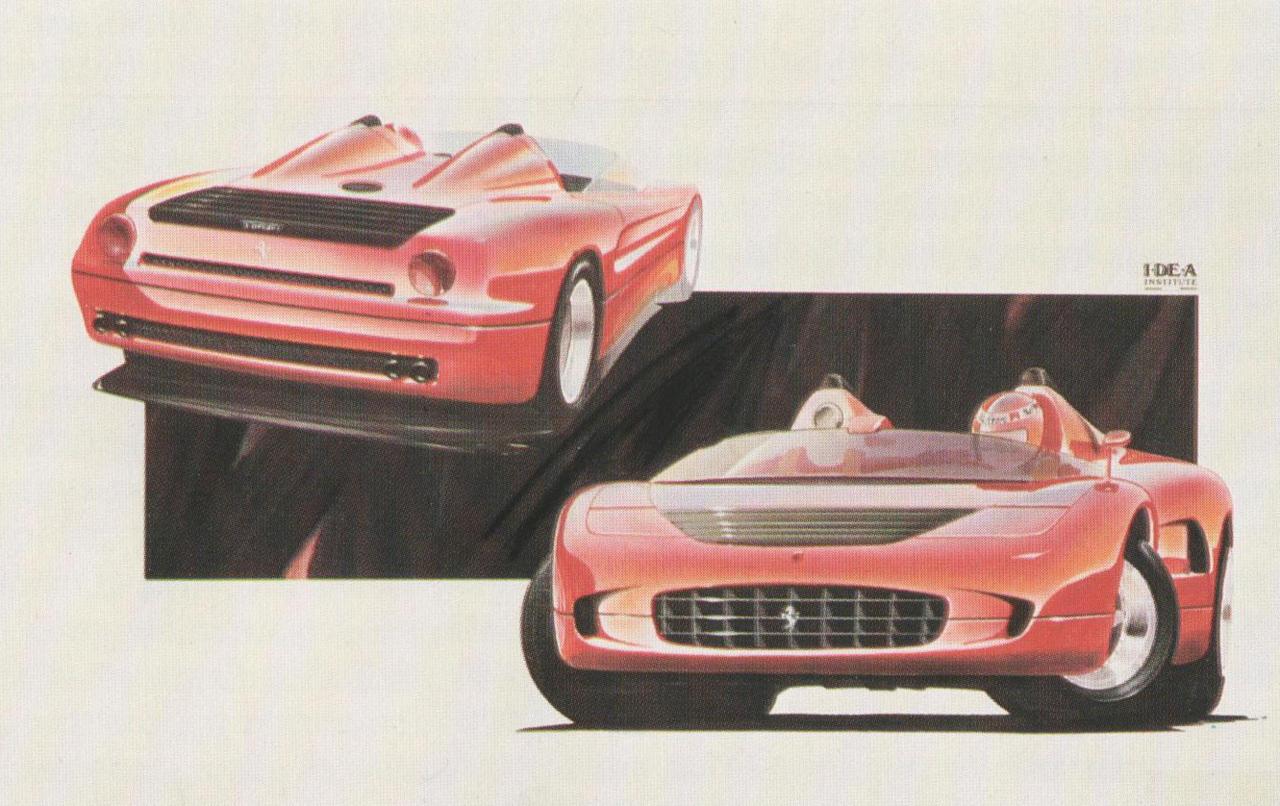

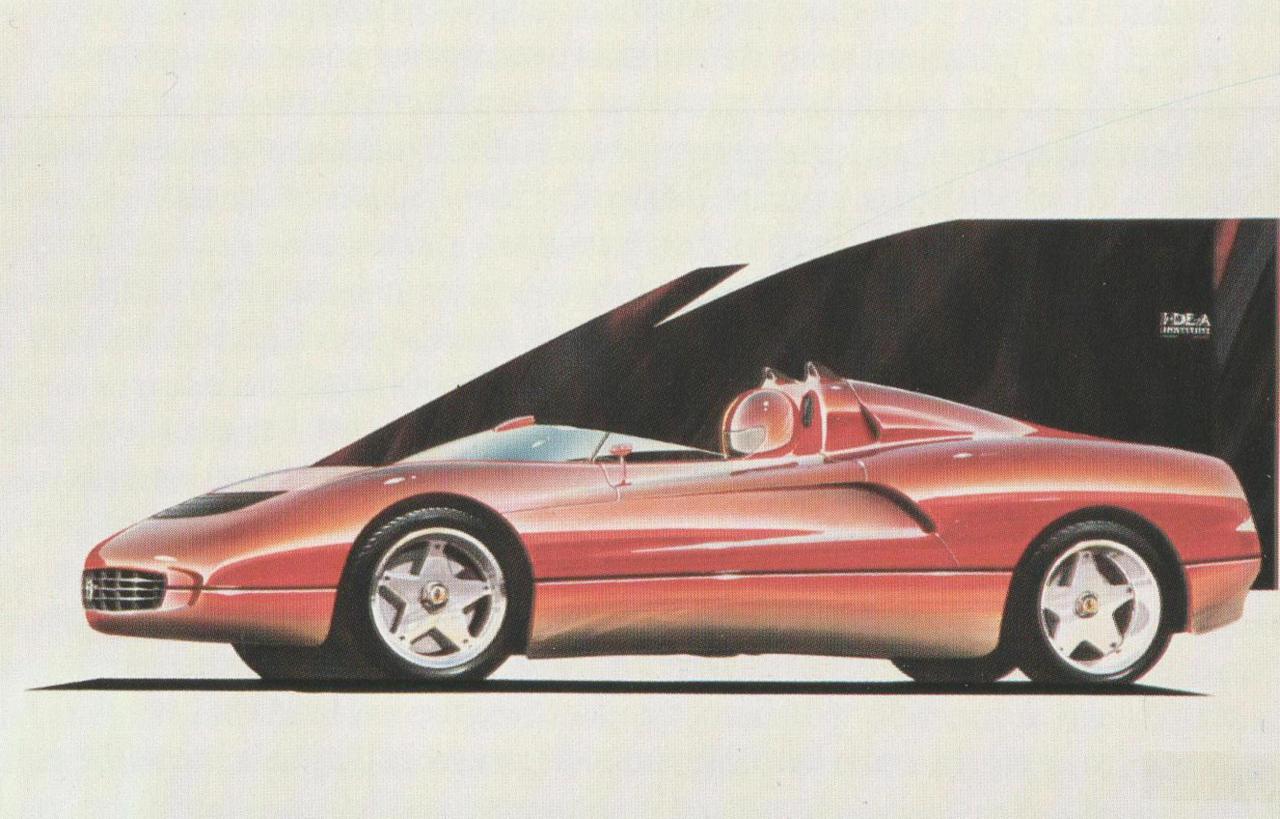

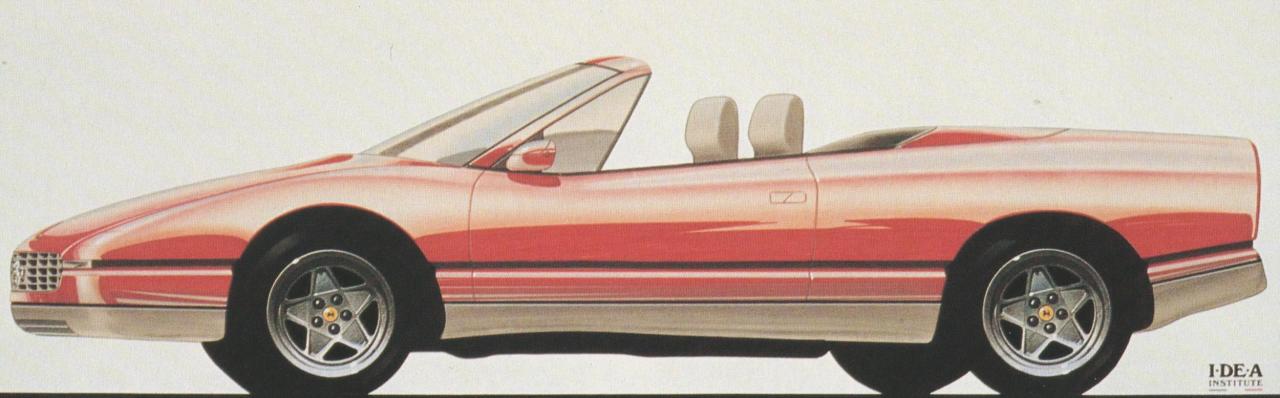

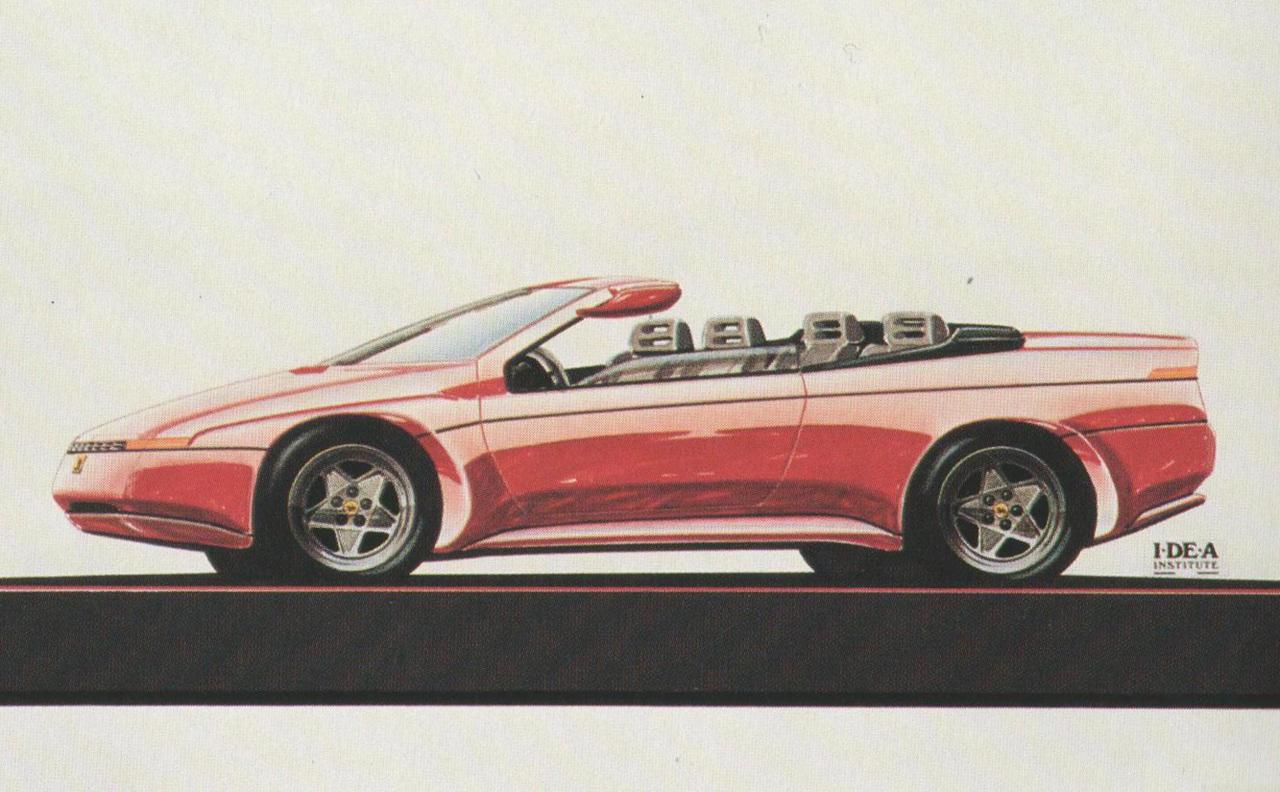

Anni '90: studi di "barchetta" su meccanica Ferrari. Anni '90: proposta per "barchetta" senza capote su meccanica Fiat Tipo. Proposta per cabriolet Ferrari. Discreta parentela con la conosciuta Ferrari PPG. Qui di seguito, una variante... più "anni 80": in versione "targa"... ... e completamente aperta. Ancora sulla "barchetta", motorizzata V12 Ferrari.

-

Nulla di inedito questa mattina, ma dalla Spagna arrivano tre nuove immagini della Bino durante i collaudi all'estero.

- 2976 risposte

-

- 8

-

-

-

- design story

- fiat concept

-

(e 6 altri in più)

Taggato come:

-

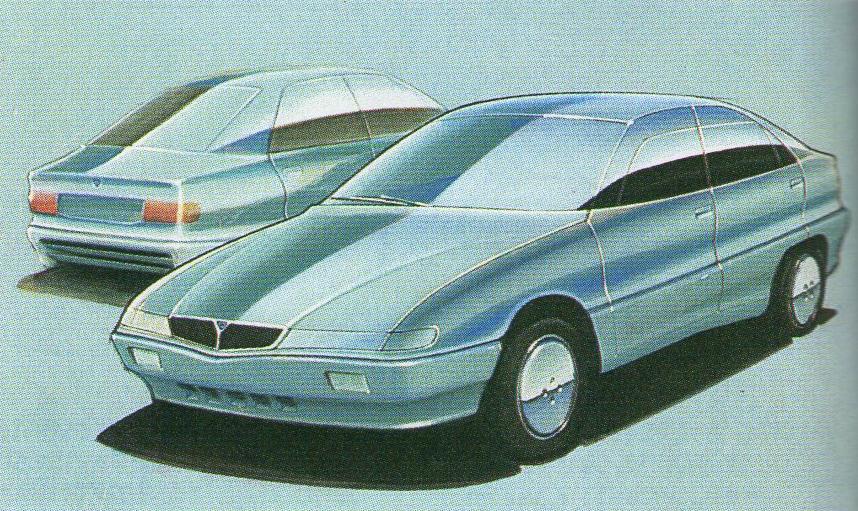

Ancora due righe (si fa per dire... ce la metterò tutta per essere breve e non tediarvi ) sul design di Astra G. secondo me si trattava di una di quelle Opel (un'altra è la Corsa C secondo me) che non ti mollavano uno schiaffo in faccia la prima volta che le vedevi... ma se per esempio ti sedevi su una panchina, in un pomeriggio tranquillo, e te ne studiavi una di Astra G, iniziavi a notare che la cura nel confezionamento era stata molto più approfondita di quanto non potesse sembrare al primo impatto. Il diedro che nasceva dai fari posteriori e andava fino al portellone l'ho già citato, ed era, nella mente dei designer Opel, uno stilema di una certa importanza, tanto da spingerli a riportarlo sulla successiva H, la quale anche lei mostra l'unione di fari anteriori-spalla-fari posteriori tramite quel cambio di inclinazione (mi scappava da ridere quando mi dicevano che la GTC era copiata dalla Stilo... "andate a rivedervi l'Astra che è appena uscita di produzione, please" ) Inoltre, altri dettagli come il minuto diedro che nasce dal nulla, nella plastica nera di congiunzione fra specchio e portiera, e corre sulla calotta in tinta, dando nerbo al componente. Poi... l'incisione sulla minigonna nera, che riprende l'incavo del paraurti nel punto in cui esso si accoppia al labbro in gomma, e sfuma verso la ruota posteriore. Con questo non voglio dire che fosse chissà quale perla di design nel segmento C. Come spesso accadeva, il design Opel perdeva pezzi per strada in certi dettagli: ad esempio quelle tozze maniglie apriporta nere. Delle maniglie in tinta in stile VW (che infatti furono adottate sulla H) avrebbero avuto un aspetto certamente migliore. Poi... aprendo la portiera, onestamente, finiva l'entusiasmo. Design degli interni: LA TRISTEZZA. La SW della serie G invece mi ha sempre dato un gran fastidio. Posteriore risolto, così sembrava, in quattro e quattr'otto: paraurti che non riprendeva il design di quello anteriore; fanaleria triste e portellone scialbo. Sembrava quasi che con la generazione G avessero deciso di valorizzare la berlina e sminuire la station, dopo una F che invece aveva avuto nel design posteriore della wagon uno dei picchi (insieme alla bellissima plancia in stile Bmw). La F wagon nel 1991 secondo me era semplicemente la familiare compatta più bella sul mercato, col sederotto disegnato benissimo, alto il giusto da terra e coi vetri tutti a filo e il loro montanti annegati in black fra i cristalli. Con l'antenna in fondo al tetto che sembrava la coda dritta di un gatto che gironzola curioso Non per niente fece un gran botto. Mamma mia quante ne arrivavano in concessionaria ogni settimana... Per scusarmi dell'ennesimo pippone che vi ho fatto deglutire, un disegnino che risale ai tempi della ricerca per Kadett E, spero non sia già stato caricato in passato.

- 486 risposte

-

- 3

-

-

- mai nate

- mai nate opel

-

(e 2 altri in più)

Taggato come:

-

.thumb.jpg.46228d717c405acd43b45b79fddce6a4.jpg)

1984 - Il "male oscuro" della Thema. Invidia o verità?

PaoloGTC ha risposto a PaoloGTC in Auto Epoca

-

.thumb.jpg.46228d717c405acd43b45b79fddce6a4.jpg)

1984 - Il "male oscuro" della Thema. Invidia o verità?

PaoloGTC ha risposto a PaoloGTC in Auto Epoca

Se non ricordo male, l'analoga soluzione ipotizzata al lancio per la Tempra SW poi non andò a listino. Forse non tantissimo tempo fa ne parlammo proprio qui sul forum. Problemi di omologazione? Rogne legislative? Ai tempi qualcuno scrisse una cosa del genere, però... vedendo ora che Thema lo offriva - cosa che avevo completamente rimosso - mi chiedo quali potessero essere i problemi per la wagon Fiat. Ricordo che ai tempi era stato Auto Oggi a comunicare per primo la notizia, cercando di far lo splendido con una foto del vano bagagli Tempra SW accessoriato col sedile supplementare per i due disgraziati che avrebbero guardato il mondo attraverso il lunotto. Peccato che la foto fosse una normale immagine del bagagliaio aperto, scattata allo stand in cui era stata presentata in anteprima (un salone minore, se non ricordo male) con l'aggiunta del sedile disegnato in redazione il che mi porta a ricordare che probabilmente una foto della Tempra SW col sedile supplementare "vero" non l'ho mai vista. Già che siamo qui, un po' di amarcord. Son passati tanti anni dal momento in cui buttai sul fuoco questo topic. Nel frattempo qualche curiosa immagine si è aggiunta alle mie gallery. Eccone una, direttamente dalla biografia di Hans G. Lehmann, uno dei più celebri "carparazzi" del globo, pubblicata negli anni '80. Sveglia, che è mattina. Si va al lavoro. Poi queste, che ai tempi sicuramente non avevo. -

Riguardo i paraurti neri, vado per un mix Credo di aver visto, tanti anni fa, una Van con il posteriore tutto nero e l'anteriore non tutto bianco, bensì con quella fascia inferiore nera. Fascia che, lasciata grezza, nel rendere il paraurti "invertito" rispetto a quasi tutti gli altri 2 toni che si vedevano in giro, cioè grezzi sopra e in tinta sotto (come Tipo Digit e Tempra SX, per citarne due più vecchi) aveva il suo senso perchè la parte inferiore essendo più sporgente faceva da "guardia" nelle toccatine. Aveva... sarebbe meglio dire "avrebbe avuto" al 100% se fosse stata una parte separata, se il paraurti fosse stato composto da due parti. Immaginiamo di urtare qualcosa di appuntito e spaccarla, quella parte bassa più sporgente. Se fosse stata un pezzo a parte, avrebbe svolto molto bene il suo lavoro. Invece il paraurti era - ovviamente - un pezzo unico, che costava tra l'altro giusto due soldi. Ne cambiai uno nel 1999, alla G 1.4 5 porte. 877.000 Lire grezzo, senza labbro in gomma inferiore e senza griglia tra i fendinebbia....e anche il tappo (circa 5x5 cm) che copriva la sede filettata per il gancio traino si pagava a parte. Riguardo il bordo del cofano che separava la mascherina in rilievo dal faro, ho sempre pensato che l'abbiano fatto per far risaltare appunto la calandra in rilievo. Come a dire "il cofano scenderebbe fra i fari così, a filo, ma poi abbiamo una importante mascherina sporgente, il cui spessore poi sfuma salendo verso parabrezza". Comunque a mio parere per l'epoca il frontale della G era molto bello. Mi piaceva molto la pulizia dei fari totalmente trasparenti, spezzati da quel diedro che correva tutto intorno all'auto fino ad interrompere anche la superficie dei posteriori, dopo aver fatto da base alla "spalla" sulle fiancate. Inoltre, un dettaglio che ho sempre ammirato mentre la lavavo, la superficie leggermente bombata della zona "parte superiore del faro-lamierato cofano fra la 'V' della mascherina e accoppiamento del parafango", che si nota bene in questa foto Mi piaceva molto la plasticità delle superfici, nel punto di unione tra la "spalla" della fiancata, una volta oltrepassato l'attacco del montante A andando verso il faro, e l'innesto del montante stesso sulla superficie orizzontale. Tutto molto levigato. Stessa plasticità che si vedeva appunto nella parte superiore del paraurti, punto in cui molti altri davano spazio alla solita, spigolosa "guardia", che invece Opel aveva pensato si spostare più in basso. La mia era di questo colore, e quando era bella pulita e lucida, al tramonto aveva dei riflessi del cielo bellissimi. Per me era una bella auto, che avrebbe meritato quel tocco in più al posteriore. La fiancata un po' coraggiosa col richiamo alla Tigra mi piaceva, ma quei grossi fari posteriori divisi in fette orizzontali multicolor avrebbero forse meritato di essere un po' fumè (e li fecero così in seguito: secondo me guadagnava). Poi il portatarga con quel pulsante cromato... pollice verso. Non sarà stata l'auto più bella del mondo, ma quando rivedo questo tre quarti anteriore mi manca la serenità di quel design. P.s. riguardo i componenti comuni fra berlina e coupè/cabriolet, attenzione che per quanto simili i fari posteriori non sono gli stessi, e questo non lo dico certo come complimento. Il rear end delle due sportive secondo me era ben poco esaltante, e fari diversi per fari diversi, tanto valeva far qualcosa di più specifico, magari una fanaleria più orizzontale, spezzata in fissa e mobile, con una fascia nera di collegamento a fare da sede per la targa. Messa così, pulita e un po' ignuda, con quei fari verticali (perchè? doveva per forse esserci un family feeling con la berlina?) mi faceva un po' quell'effetto Duna assai lontano dall'arrapescion di una coupè. Qui si vede bene: i fari sembran loro, ma in realtà sono di un bel tot più stretti.

- 486 risposte

-

- 5

-

-

-

- mai nate

- mai nate opel

-

(e 2 altri in più)

Taggato come:

-

.thumb.jpg.46228d717c405acd43b45b79fddce6a4.jpg)

1984 - Il "male oscuro" della Thema. Invidia o verità?

PaoloGTC ha risposto a PaoloGTC in Auto Epoca

Infatti questa Beta bianca, fotografata da uno dei paparazzi di 4R sul finire degli anni '70 e pubblicata in un articolo in cui anche il mensile Domus (come GM scriveva parlando del "carro funebre") si interrogava sul possibile arrivo di un diesel* per la Beta, era uno dei primissimi - se non il primo in assoluto - muli del T4. *evidentemente chi le aveva viste da vicino ne aveva anche sentito il rumore. -

Beh se lo dice lui non ho dubbi in proposito. Anche perchè è verissimo - ci mancherebbe, eh... Chris non è mica quell'altro - pure l'aneddoto dello scalino sul bordo inferiore del finestrino porta anteriore.... Oh voi mi fate perder tempo con queste bubbole!! Io devo finire il testo del Gianni che dopo la polvere del deserto aveva fatto assaggiare le nevi perenni alle due Delta! E smettetela con queste ciofeche d'epoca io devo raccontarvi... altre ciofeche d'epoca

-

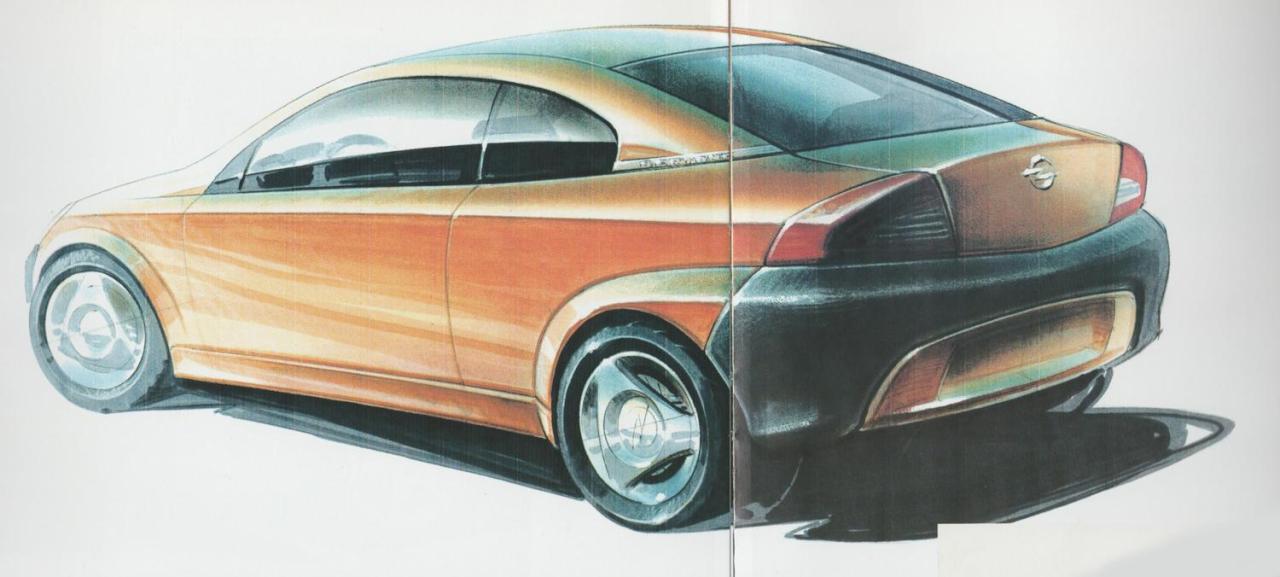

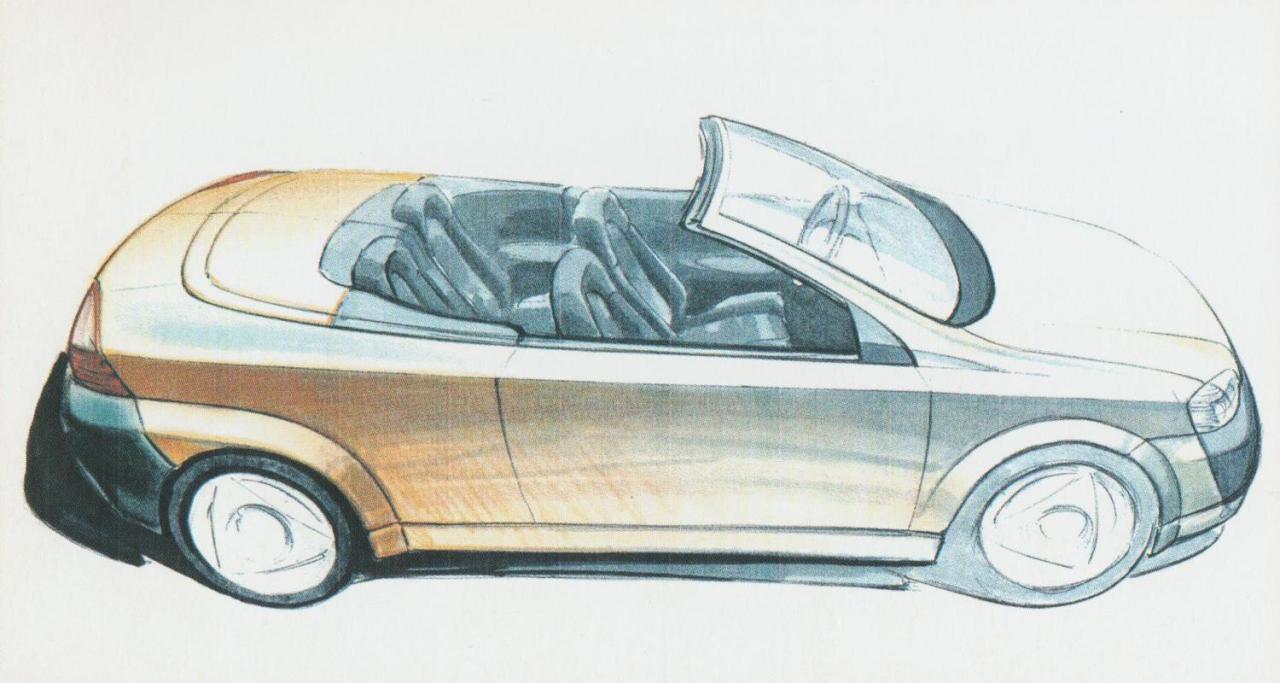

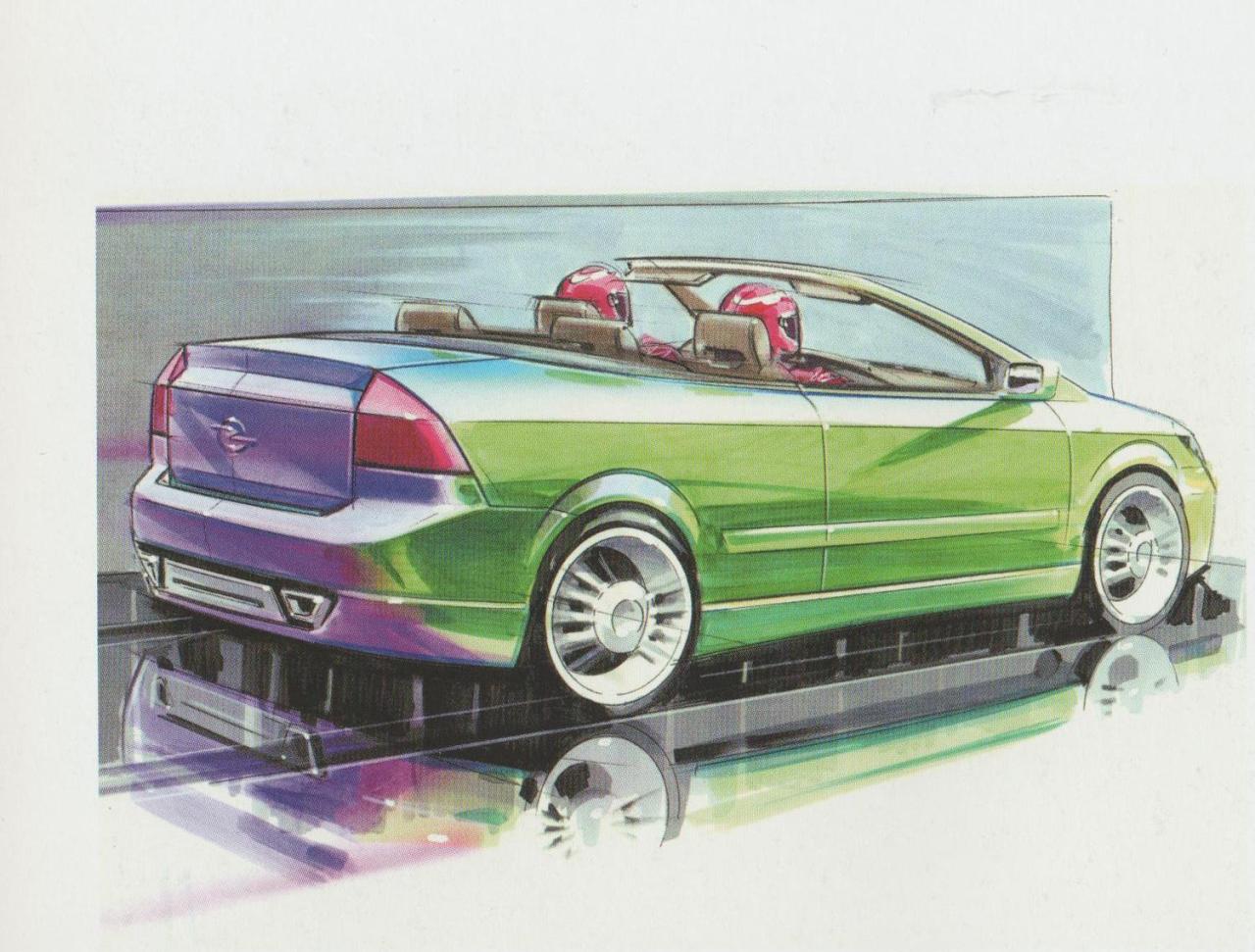

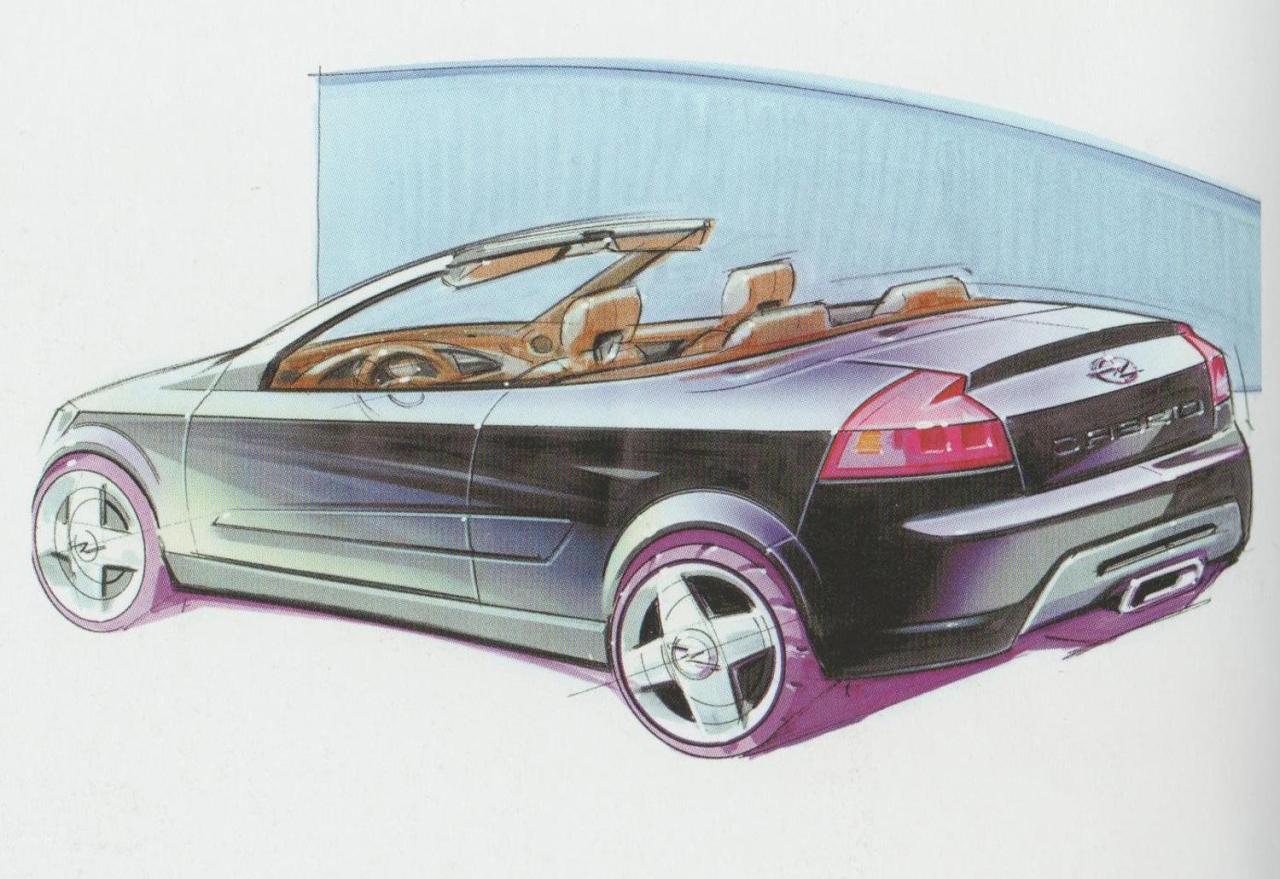

Da Bertone, qualcosa riguardo la gestazione di Astra G Coupè e Cabriolet. Da notare l'idea di copiare sul coupè seg.C il montante centrale di Tigra A, oltre all'ipotesi di unire il taglio dei fari ad una parte nera dei paraurti, dettaglio "di famiglia" Opel proveniente dal frontale di Tigra A, da fronte e retro di Vectra B1, ma che verrà poi replicato soltanto - se non erro, sto andando a memoria - sul frontale di Corsa C. Astra G berlina nascerà coi paraurti sempre in tinta nella parte superiore - se non ricordo male solo alcune versioni base-base che nemmeno abbiamo visto sul nostro mercato avevano la porzione inferiore, più sporgente, in black - e senza nessuna particolare "connessione" con le forme dei gruppi ottici.

- 486 risposte

-

- 6

-

-

-

- mai nate

- mai nate opel

-

(e 2 altri in più)

Taggato come:

-

Scusa, l'ho messa giù un po' grezza. Intendevo dire che lo stile della Bravo II è nato da una proposta che era stata fatta per Delta III, realizzata prima che si decidesse di fare una Delta più grossa.

-

Dunque, sarò breve perchè altrimenti facciamo un'altra insalata e ci hanno già spostato una volta La 145 nata Lancia suona nuova anche a me. Sapevo di Croma II e Bravo II nate con altro marchio, ma la 145... che dei bozzetti li abbia fatti anche Chris, questo sì. Ne ricordo chiaramente almeno uno (che però ora non riesco a trovare...) della 145 5 porte "ante-146", della quale però i bozzetti più belli - diciamo "ufficiali" - sono di Mauro Basso. Non è facile capire, guardando gli sketch, chi sia il papà. Ci sono lavori di Bangle, di Basso, di Egger... per non parlare di quelli fatti apposta "grezzi", a posteriori, da un certo personaggio che intendeva - sai che novità - lasciar passare il messaggio "sapete, l'idea originale l'ho avuta io"... e non vado oltre Insomma, una bella insalata anche qui... ma che fosse nata Lancia... boh.

-

Magari un accenno di sederino. Tipo Ford Escort 1990. Se guardiamo questa che è del 1984, è chiaro che non siamo di fronte alla soluzione del problema. Però noterai che il montante C ha già un'altra "aria". Dagli ancora qualche cm a 'sta maquette. Secondo me vai già su qualcosa di diverso rispetto a questa Dedra tamponata.

-

Dopo aver scolpito l'ennesimo, enorme GRAZIE ad Angelo per queste perle (la 80 di Giugiaro con gli sfoghi sul parafango anteriore "proposta Alfetta GT" style mi mancava!!) e per la cura con cui riporta storie vecchie di 50 anni e più, mi permetto di aggiungere un curioso aneddoto. Da AutoSprint del 21 Luglio 1969.

- 106 risposte

-

- 1

-

-

- mai nate audi

- mai nate

-

(e 2 altri in più)

Taggato come:

-

Per dirne una, Packard nel 1987 prova ad immaginarsela partendo dalle foto dei prototipi che girano col posteriore completamente coperto, e secondo me pur non realizzando un capolavoro - ci si poteva lavorare, però - ci offre già una possibilità. Lui decide di non alzare il bordo inferiore del lunotto rispetto alla cintura. Mette la fanaleria più in basso e la fa girare sui fianchi, invece di lasciarla invisibile nella vista laterale, altra cosa che secondo me non aiutava affatto, su Delta come su K. Inoltre spezza il corposo montante C mostrando il taglio del portellone, che va a congiungersi con la fanaleria. Forse è un po' un'Astra F senza il terzo vetro? Forse. Però... secondo me è già meglio di Delta II. Ripeto, ci si poteva lavorare ancora, ma l'idea di base non era malvagia. Per tornare in topic, la Sw camuffata sorpresa fra i ghiacci del Nord.

-

Perdonami la sincerità Nicketto ma secondo me non ci siamo nemmeno qui... Dedra ha uno sbalzo anteriore di 881 mm. La Tipo di 801. 8 cm ci ballano, e in questa foto si vedono tutti. C'è una notevole sproporzione fra i due sbalzi, e l'unico pensiero che viene in mente secondo me è che a quest'auto manca un pezzo... il sedere. Si torna - sempre secondo me, ovviamente - a ciò che non andava. La necessità di "chiudere" con uno sbalzo ridotto, senza utilizzare la forma tiposa (o se vogliamo golfosa, per citare un'altra auto sulla quale lo sbalzo posteriore ridotto stava bene per via della forma dell'abitacolo) perchè bisognava realizzare una vettura diversa ed erede spirituale della Delta I (che mastro Giorgetto ci ha consegnato con uno sbalzo anteriore di 750 mm ed un posteriore di 670). Secondo me per ottenere qualcosa di meglio sarebbe stato necessario allungare lo sbalzo posteriore e far diventare Delta II una quasi-Dedra 5p. Con una spanna in più si sarebbe aperto un mondo di possibilità.

-

C'è la vista frontale, che però non svela chissà che, a parte una griglia diversa. Quella parte di 128 è già ben definita, anche perchè... nelle pagine in cui trovai questa - e l'altra già postata - immagine non se ne parlava come di una 128 alternativa poi cassata in favore della tradizionale tre volumi, bensì dei primi "pensieri" che poi avrebbero portato alla nascita della Familiare (della quale fra l'altro abbiamo sorpreso ieri sulla statale un prototipo in prova). Bozzetti di 128 berlina non ne ho mai trovati. Esistono della coupè. Maquette invece ce ne sono, e bene o male raccontano tutte la stessa storia: quella della 128 con il sedere basso che poi finita all'Est, e che fu anche carrozzata nelle prime fasi di collaudi. (perchè, tradizione da rispettare, passavano gli anni e le generazioni di vetture, ma Fiat carrozzava SEMPRE qualcosa che in seguito ci faceva "marameo!" )

- 2976 risposte

-

- 8

-

-

-

- design story

- fiat concept

-

(e 6 altri in più)

Taggato come:

-

Che sappia io, come ipotesi Lancia nata al CS Lancia, no. Mi viene in mente solo... .... appunto. Tornato al lavoro, arrivo tardi Male, male non saper queste cose. Per quanto io non sia mai stato (e tu lo sai, l'ho sempre ammesso nelle nostre chattate) un grandissimo estimatore della Brava (e sai anche perchè... non ho mai digerito le 6 banane... trovavo la forma di Brava molto riuscita ma fatto 30 - fare la 5 porte più tranquilla della 3 - avrei fatto 31: una fanaleria più tradizionale... ovviamente solo gusto personale) ho trovato il commento dell'autore - o di Spada - un po' fuori luogo. Bravo & Brava erano perfette per la loro epoca, secondo me, in quanto ad essere contemporanee. 836: secondo me il suo problema - e credo di aver già espresso il mio parere tanto tempo fa da qualche parte - nasceva dal fatto di dover per forza avere un posteriore diverso da quello della Tipo, che aveva la forma più giusta per il suo voluminoso abitacolo. Volerla "chiudere" in altro modo, pensando di citare un po' anche la Delta originale, secondo me non poteva portare a qualcosa di riuscito. La chiusura più corretta per un abitacolo del genere era quella vista sulla Fiat, o per citare la principale rivale, della Golf (II o III o....). L'auto non poteva avere chissà quale sbalzo. Lo spazio per "chiuderla" poco, a meno che di allungarla un po' e avvicinarsi a un effetto "Dedra con portellone", iso-Vectra 5p/Primera 5p. Linee più decise, squadrate, che avrebbero potuto rendere il posteriore un po' più grintoso, non avrebbero "accompagnato" con il resto. Indi per cui, linee tondeggianti. Ed è venuta fuori "gobba". C'ho provato tante volte, da semplice appassionato che scarabocchia, ad immaginare qualcosa di meglio, e ho concluso che Delta 836 secondo me non era affatto una sfida facile da vincere. Thank you Max! Adesso sappiamo anche da dove veniva la forma del Frankie, dall'aria primordiale per via dei dettagli, ma sicuramente molto "studiata" dal punto di vista architettonico/aerodinamico. Adesso... grazie a Max avevo in tasca queste immagini da un po'. Era una chicca che volevo lanciare a breve, ma Max mi ha preceduto Oggi possiamo dare un senso più compiuto al Frankie. Mentre "sotto" il Tipo 3 muoveva i primi passi, "sopra" si studiava il futuro, con una forma che poi per il soliti, tanti motivi, si è trasformata in un qualcosa di più "latino e nervoso" (come descriveva Maioli la Tempra) anzichè arrivare sul mercato con un aspetto "molto tedesco e un po' molle" (come descriveva la Vectra).

-

Nemmeno poi tanto tempo, stando a quanto ho appreso grazie ad un grande amico che ci segue dal Canada il quale mi ha inviato l'altro giorno tre pagine di un testo inglese (che onestamente non ho riconosciuto, non so se si tratti di un volume dedicato ad I.DE.A., alla carrozzeria italiana o ad Ercole Spada) sul quale ho lavorato un po' ieri per tirarne fuori il doppiaggio italiano Una volta finito il lavoro, mi son detto "Cioè, si sta ribaltando la situazione!!" (cit.) Vabbè, con questa citazione ho un po' esagerato: che lo stile della Dedra fosse stato il primo ad esser definito e "congelato" lo sapevamo già, così come il fatto che fosse stata la prima a mettere le ruote in strada, seguita a poca distanza dalla Tempra, mentre la Tipo ancora vagava per le strade torinesi col volto dell'Unone. Però... questo testo aggiunge alcuni aneddoti che, a distanza di 40 anni, fanno sembrare ancor di più la Dedra come la "mamma" di tutte. Da qui in poi leggete la traduzione, il più fedele possibile. Parole scritte dall'autore, quindi, non pensieri miei. Qui e là si inserisce un dialogo con Spada, e di conseguenza, il virgolettato, pensieri suoi. --- Nonostante le imponenti risorse umane, il primo tentativo da parte di I.DE.A di proporre un veicolo innovativo non è molto incoraggiante. Il VSS, una sorta di co-design con Fiat, che vuole essere una proposta di vettura compatta con carrozzeria in plastica. “La filosofia insita era probabilmente intelligente, ma non era bello da vedere. Proprio no.” Sorprendentemente, il CEO Fiat Vittorio Ghidella apprezza idee simili. Partendo da una base comune, vuole creare una serie di vetture dall'aspetto decisamente diverso, da vendere in segmenti differenti e/o anche con vari marchi. Dopo tutto, la Fiat possiede Lancia da un bel po' di tempo. Questa acquisizione ha senso solo con una maggior collaborazione. Perché non condividere una piattaforma ed altri componenti, quindi? E' una buona idea. Troppo buona, forse. Non sorprende infatti, che quasi tutti all'interno della Fiat si oppongano. Anche se il piano di Ghidella può far risparmiare una grossa parte della spesa per lo sviluppo e la produzione. O è forse proprio questa la ragione che sta dietro questo rifiuto? “Il reparto acquisti Fiat preferiva mantenere le cose come erano. Dopotutto, più fornitori avevano, maggiori erano le possibilità di avere... le mani in pasta.” Con la mancanza di supporto da parte del suo stesso staff, Ghidella non ha altra scelta che rivolgersi a I.DE.A, dove alla fine questo importante progetto arriva sulla scrivania – fresca fresca – di Ercole Spada. L'ambizioso, innovativo programma è davvero una delizia per Ercole. Soprattutto perché Ghidella vuole affidare sia la parte di design che quella di sviluppo interamente a I.DE.A. A parte un primo telaio con la struttura dei finestrini e posizionamento delle portiere, da Fiat non ricevono altro. Fondamentalmente, Ercole deve fare da solo, che è esattamente il modo di lavorare che preferisce. Al fine di sviluppare una manciata di nuovi modelli che sembrano totalmente diversi, anche se le parti sottostanti sono completamente intercambiabili, prima elabora una tipografia specifica per ciascuno di essi. Quindi progetta forme e silhouette corrispondenti, assicurandosi che si adattino alla struttura e al layout che Fiat gli ha dato. Non è facile. In effetti, è davvero difficile. Soprattutto le porte sono un notevole ostacolo da superare. Sono unità molto complesse ed Ercole trascorre settimane per bilanciare il tutto, per assicurarsi che i finestrini scendano correttamente, per capire come possano inserirsi nella struttura senza problemi, e molto altro. Ma nel momento in cui arrivano ad avere il pacchetto vincente per un modello, sono già pronti per tutti gli altri. Dopo un avvio difficile, il progetto evolve in maniera sorprendentemente veloce. “Iniziai all'I.DE.A nel settembre del 1983, e il nostro primo modello era pronto alla fine dell'anno. Sarebbe diventato la Lancia Dedra.” Nel frattempo, in Fiat hanno una serie di prototipi pronti per il nuovo modello denominato Tipo 2, il modello destinato a diventare l'erede della Ritmo. Cosa piuttosto strana, la sua piattaforma è quasi identica a quella della Dedra, ma il passo è più corto. Ercole propone quindi di usare la stessa piattaforma, le stesse strutture laterali e le stesse portiere. Non è un problema spingere un po' le ruote posteriori all'indietro, è una modifica che va tutta a vantaggio dello spazio interno, e rende anche più dinamica la vista laterale. Ad un certo punto, Ghidella decide di rottamare tutti i prototipi realizzati in Fiat e di seguire il consiglio di Ercole per la Tipo 2, interamente basata sulla struttura della Lancia Dedra, che era già stata approvata, chiedendogli di disegnare un'erede della Ritmo tutta nuova. Il risultato è una forma molto avanzata, con superfici molto pulite e proporzioni che ricordano la sorellina Uno, un approccio estremamente funzionale e un pizzico di modernità che la rende decisamente più contemporaneo della successiva Brava. Offre un sorprendente compromesso tra lunghezza generale e usabilità giornaliera, uno spazio interno enorme e un facile accesso attraverso il generoso portellone posteriore. “Accettare” e “capire” la filosofia insita in questo progetto potrà aver richiesto uno sforzo considerevole da parte di Fiat, ma all'improvviso l'apertura nei suoi confronti è totale. Anzi, a Torino vedono spazio per altri sviluppi, i quali includono la Tipo 3. Questa berlina a quattro porte, con frontale e coda specifici ma con le portiere della Tipo, diventerà la Tempra. Dopo un avvio difficile, Ercole deve ammettere che dal punto di vista tecnico la collaborazione con Fiat è diventata sorprendentemente proficua. Nonostante sia la prima ad essere pronta, per ragioni commerciali la Dedra arriva sul mercato un anno dopo la Tipo, lanciata nel 1988. Più o meno un anno dopo la Dedra, è il momento di lanciare sul mercato la Tempra e la Tempra Station Wagon, due modelli che sono stati sviluppati più o meno simultaneamente. E la famiglia non è ancora al completo. Pochi anni prima, nel 1986, la Fiat aveva comprato l'Alfa. Anzi, a dire il vero l'aveva avuta più o meno gratis. Una Casa dal grande nome, che aveva un problema ancora più grande. La sua tecnologia era obsoleta, così come la gamma di modelli. La 33 era basata sull'Alfasud di inizio anni '70, e la 75 sulla Giulietta nata sul finire della stessa decade. Avevano urgentemente bisogno di altra tecnologia e di una nuova piattaforma. Quindi, perché non dare un'occhiata fra quanto era disponibile in Fiat? Era il meglio che si potesse fare in quel momento. Non c'erano soldi da investire in qualcosa di simile ma completamente specifico. E sicuramente non c'era nemmeno il tempo. In breve tempo, Ghidella ha un'altra idea, decisamente meno brillante delle precedenti. Chiede ad Ercole di disegnare un frontale Alfa Romeo e applicarlo, insieme ai dovuti badge, sulla Tempra. Egli sostiene che dovrebbe essere un “trucco” sufficiente. La Tempra non è ancora stata lanciata, ma è pronta e sta aspettando dietro le quinte. Con estremo rispetto per le idee di Ghidella, Ercole comunque non vuole che questo accada. Conosce lo spirito Alfa troppo bene, date le sue precedenti esperienze, per pensare che la questione possa essere risolta così facilmente. “Una Alfa Romeo ha un carattere totalmente differente da una Fiat. Non puoi semplicemente sostituire il logo.” Ercole quindi disegna ancora un'auto sulla ormai conosciuta piattaforma, usando lo stesso carry over, ma con un carattere completamente diverso, più “Alfa Romeo”. Ci vuole molta creatività per gestire la vista laterale. Ercole si concentra in maniera approfondita sulle cinque fasi in cui è suddivisa la costruzione delle portiere, nel reparto stampaggio, e sviluppa una forma che permette di mantenere le prime tre fasi di stampaggio in comune con la Tempra, mentre le altre due sono quelle che rendono diverse le portiere della 155. La forma a cuneo e la scanalatura sul fianco mirano alla precedente 164. Frontale e coda sono completamente diversi, col primo che scende maggiormente verso l'asfalto rispetto alla Fiat. Nonostante le molte differente, le Fiat, Lancia e Alfa hanno una cosa in comune, decisamente legata alla filosofia di Ercole: un'ottimo Cx. Aiuterà la 155 a dominare il German Touring Car Championship in seguito. Ed ancora, l'orchestra italiana non ha ancora finito di suonare. Lancia ha bisogno di una nuova Delta e vede spazio anche per una variante station wagon della Dedra, entrambe costruite sulla stessa piattaforma e dalla forma principale assimilabile a quella della berlina originale. “Non sono orgoglioso della Delta. Per quale motivo dovevamo fare un'altra due volumi a cinque porte se avevamo già la Tipo?” Avrebbe avuto più senso, secondo Ercole, sviluppare la nuova Delta direttamente come due porte. Cosa che accadrà alcuni anni dopo, in maniera piuttosto curiosa. L'incipit infatti arriverà dal Brasile. Avendo realizzato una struttura con due portiere più lunghe per la Tempra, ebbero la possibilità di usarla anche per la Delta. Modello che ebbe scarso successo, comunque. A quanto pare, la clientela non aveva trovato molto interessante la versione a quattro porte sul mercato già da tempo. La soddisfazione più grande di Ercole è riguardo la Dedra. “Perché aveva l'aspetto di una vera Lancia. Io l'avrei chiamata Aprilia, comunque. Dedra suonava come 'topo morto' in inglese...” Ercole adora ancora oggi questo progetto in tutta la sua complessità. E' completamente l'opposto rispetto al suo lavoro alla Zagato, quando si parla di carattere delle auto, professionalità dei collaboratori, tempo speso sui vari dettagli, budget a disposizione, l'infinita ricerca del compromesso fra costi, fabbricazione, ingegnerizzazione e tutto il resto. Offre l'esatto mix tra design e tecnica, creatività e praticità, e chiaramente tra bellezza e contenimento dei costi che è la parte che lui adora di più. In poche parole, è “design” nel vero senso del termine. E inoltre, in un modo o nell'altro, vicino allo spirito Zagato: la ricerca della maggior efficienza possibile. Ercole ha apprezzato molto anche la piacevole e calorosa collaborazione con Ghidella, che ogni sera lasciava Fiat per andare a vedere come procedevano le cose in I.DE.A., quando tutti se n'erano andati. Lui, Ercole e nessun altro. Vittorio preferiva decisamente non essere accompagnato da altri membri del management o della progettazione Fiat, stanco delle solite risposte tutte uguali alle sue domande: sì, sì, sì... Ghidella ha sempre sostenuto che gli “yes men” non gli fossero di nessun aiuto nella sua missione di riportare Fiat ad alti livelli di profittabilità. “Col senno di poi, Ghidella era decisamente troppo intelligente per la Fiat.” La brillante idea di Ghidella e l'intelligente esecuzione di Spada hanno rivoluzionato la produzione di massa. Non soltanto salvando una grossa fetta dei costi di sviluppo e fabbricazione, ma permettendo anche di “aggiustare” la produzione in base alle richieste, in maniera praticamente giornaliera. Il fatto che tutti i modelli potessero essere costruiti nella stessa fabbrica risolveva uno dei più grandi crucci dell'industria. Se le vendite di un modello scendevano, la sua quota produttiva poteva velocemente essere compensata da quelle degli altri, assicurando che la fabbrica lavorasse sempre al pieno delle sue capacità. --- Finito. Onestamente, che gli Unone avessero il passo più corto non l'avevo mai saputo. Sempre pensato che sotto quella carrozzeria un po' "scarsa", derivata dall'evoluzione (by CS Fiat) della "Due" di Giugiaro ci fosse il vero e proprio pianale Tipo 2. Sono anche un po' confuso: la prima delle parti che ho sottolineato perchè secondo me salienti, è quella che cita l'arrivo da Fiat di pianale e struttura di base. Vien da pensare quindi che Spada lavori su quel passo. Però vien fuori che in Fiat si sta lavorando alla Tipo 2 su un pianale "molto simile ma col passo più corto". Questo avvalorerebbe la tesi secondo cui in Fiat NON VOLESSERO AFFATTO realizzare tante auto con la stessa base. Pianale e struttura consegnati a Spada, sui quali nasce la Lancia, saran ben nati in Fiat, no? Quindi stavano studiando due auto diverse, magari parenti, ma non così tanto come quelle andate in produzione? La spinta sembrerebbe tutta di Ghidella, con Ercole al suo fianco, il quale un giorno dice "ma scusate, perchè non fate anche la due volumi Fiat con la struttura della Lancia che ho già disegnato?" Passati 40 anni, ok, oggi queste sono sfumature che non cambiano la storia. Come detto in principio, che la Tipo ad un certo punto molla l'aspetto dell'Unone e cambiando forma acquisisce il carry over della Dedra lo sapevamo già. Però, che avesse anche un altro passo... resta un'opzione: che il Tipo 2-3 fosse un antesignano di quei pianali modulari tipo VW che possono anche variare in quanto a distanza fra le ruote, mantenendo inalterati gli altri elementi (engine bay, parafiamma, parte posteriore con vasca ruota di scorta ecc.), ma... perchè? Per quei pochi cm di differenza sul passo ruote che ci potevano essere fra una "C" in crescita, post-Ritmo, ed una "D" che comunque doveva stare sui 4,30-4,40 metri? Forse siamo ancora una volta alle prese con le incomprensibili scelte sabaude p.s. Ora sappiamo anche perchè sulla maquette della Dedra c'era scritto "Aprilia".

- 164 risposte

-

- 13

-

-

-

-

Sì sì da qualche parte in archivio c'è, la incontreremo. Dovrebbe essere del 1986. Per gli accenti, ti dico, posso aver combinato qualche pasticcio io nella trascrizione. I nomi invece, alzo le mani. Ammettendo di non essere una cima in geografia riguardo quella parte del mondo, li ho ripresi tali e quali. A volte i suoi testi denunciano l'età, sia per qualche imprecisione dovuta magari ad una ricerca meno approfondita di quelle che si possono fare oggi (o più semplicemente una certa frettolosità) sia per lo stile. Ad esempio sono stato io, in un'altra occasione, a cambiare in "New York" tutti i suoi "Nuova York"... modo di chiamare la Grande Mela decisamente obsoleto, al punto da farmi pensare "no, dai, va bene riportare l'esatto documento, ma se scrivo 'Nuova York' mi mandano a stendere "

- 11 risposte

-

- 1

-

-

- fiat ritmo

- gianni marin

-

(e 2 altri in più)

Taggato come:

-

L'ho pensato pure io Se non ricordo male, in fase di trapasso c'era una nuova immatricolazione solo in caso di cambio di provincia... o sbaglio? Le avranno mandate lontano perchè immagina di essere un torinese secondo proprietario, e di avere in famiglia o fra i conoscenti un lettore di Gente Motori "Scusa Giangiuseppe, non è la tua macchina questa?" Comunque accadde in tempi successivi, che una vettura usata da GM per un raid tornasse a far parlare di sè e della sua seconda vita, tramite una lettera pubblicata nelle pagine dedicate ai lettori. Non ricordo bene i dettagli, ma l'auto in questione era l'Espace usata da GM per il viaggio "Sulle orme di Francis Drake", tutta bardata di adesivi Gente Motori, ricchi premi e cotillons. Rientrata in rete come usato (non so se GM l'avesse comprata e rivenduta, oppure l'avesse avuta in comodato da Renault Italia) rimase in vendita con tutti gli adesivi attaccati, e un pazzoide lettore che aveva bisogno di un monovolume decise di comprarla e tenerla proprio così.

- 11 risposte

-

- 2

-

-

-

- fiat ritmo

- gianni marin

-

(e 2 altri in più)

Taggato come:

-

Penso che per molti guidatori che avevano fatto la gavetta in un periodo in cui lo specchio destro era un accessorio cui nemmeno di pensava, fosse più una fastidiosa sporgenza da tenere in considerazione quando si trattava di prendere la mira per infilarsi da qualche parte più che un aiuto. Penso a mio padre: nel 1985 andammo a vivere in un palazzo costruito negli anni '70, che aveva dei box con le porte... dell'epoca. Per dare un'idea, con la Ritmo ci entrava abbastanza* bene. Con la prima Vectra già doveva stare attento, con la seconda tanto quanto, l'auto era quella. Con la GTC non riesce ad entrare se tiene aperti entrambi gli specchi, ne deve chiudere uno. * abbastanza perchè il nostro box era quello con l'accesso più difficile. In fondo al cortile, a destra, rasente il muro, appena dietro l'angolo del palazzo. Praticamente il primo della fila, in cui tutti gli altri a partire dal secondo erano più agevoli. Spazio tra le porte dei box ed il muro di confine, 5-6 metri. Doveva quindi andare più avanti e ritirarla in retromarcia, voltando tutto a destra e pelando il pilastro dx del box col parafango posteriore. Lo fa ancora oggi con la GTC, usando lo specchio per tenere d'occhio la fiancata. Non aveva lo specchio sulla Ritmo, andava ad occhio attraverso il finestrino posteriore dx, e il margine tra lamiera e cemento era su 5 cm ogni volta. Non sapeva cosa fosse lo specchio destro, non l'aveva mai avuto. Si era abituato a "indovinare" quanto spazio c'era tra il parafango e il pilastro. Penso che tanti facessero come lui, forse loro avevano un altro "occhio", e quindi pensassero "cosa me ne faccio di un altro specchio? Va a finire che lo strappo via la prima volta che faccio un 'pelo'". Mio padre attraversava pure, praticamente ogni giorno, un sottopassaggio ferroviario costruito in un'epoca in cui al massimo si girava in bicicletta, ed era largo "poco più che una Ritmo con lo specchio aperto" Ci passava in seconda, senza fermarsi, due dita tra lo specchio e il muro e il resto di là; sapeva che la macchina ci stava era talmente stretto che provò una volta sola a metterci la Vectra, 170 più due specchi, e tornò indietro, non entrava proprio ... oggi siamo abituati ad averlo ovunque lo specchio destro, quando si fa retro è naturale buttare l'occhio per vedere dove sta il parafango se stai pelando qualcosa. Se ce lo togliessero, ci sarebbe da ridere. Che ne so io dove finisce 'sta X1, si capisce un tubo Forse forse con la Tipo (che comunque lo ha, sicuramente pagato a parte dal primo proprietario ) potrei evitare di far danni, piatta e quadrata che è. Tornando al tema: un'altra Dedra teoricamente "turbolenta" in prova. Dico teoricamente perchè noto ora, anni dopo aver ritirato le fotografie nella cartella dedicata alle Turbo/Integrale, che oltre all'adesivo "I" che ci dice che il proto andava a spassarsela pure all'estero, ce n'è uno sullo sportello carburante. Non riesco a leggerlo, indicherà che la vettura va a benzina verde o a gasolio? Potrebbe essere una normale Tds con le ruote di una Delta? Qualcuno riesce a capire, guardando sotto al paraurti posteriore, se si tratta di una 4x4? (dal fondo della sala si levò un grido: "Paolo!!! Ma cosa ca... ce ne frega???!!!" ) (vettura già in produzione, zero modifiche sperimentali di carrozzeria al prototipo, devo ancora capire adesso il perchè di quelle due frecce scocchate eran rotte? o forse aveva preso una bottarella: quel frontale non è esattamente assemblato a regola d'arte )

-

Nemmeno io (alcune Tempra invece sì). Probabile che sia finito poi con l'essere uno di quegli optional obbligatori perchè "uscivano tutte così". A me incuriosisce di più il fatto che mandassero in giro i collaudatori con uno specchio solo. Vetture col posteriore coperto o con la visibilità attraverso il lunotto inficiata dalle pinne posticce. Alla fine erano in mezzo al traffico, avere due specchi sarebbe stato più sicuro. Anche per evitare le rogne in caso di incidente. Chiaro che tramite le targhe prova erano assicurati come tutti, ma che fastidio cozzare e fermarsi in mezzo al traffico con un proto

-

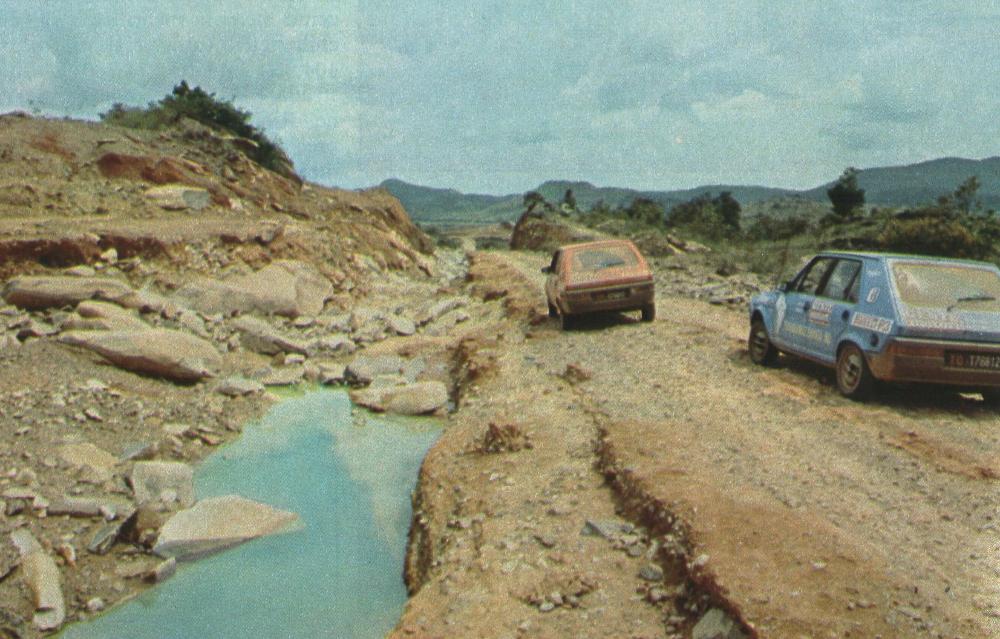

Quella di Massagrande ha il serbatoio che, a forza di botte, ha ridotto (e di parecchio) la sua capienza. La fortuna comunque ci ha assistito. La tappa che ci attende, da Santa Elena de Uaren a Boa Vista, non è lunga: 243,700 chilometri, ma anche questi accidentati. Le pratiche di frontiera sono piuttosto laboriose, soprattutto perché dobbiamo far recuperare alla Fiat Venezuela circa settanta milioni di lire versati come cauzione per la temporanea importazione delle due Ritmo 65. I documenti si sprecano, ma alla fine passiamo dal Venezuela al Brasile. Per raggiungere Boa Vista impieghiamo otto ore e 43 minuti, di cui 4 ore e 16 minuti di guida effettiva. Media: 37,117 chilometri all'ora. Ci avviciniamo all'Equatore; Boa Vista ci accoglie con una di quelle magnifiche serate da film hollywoodiano. Ovunque il profumo di fuori esotici, in un'aria calda, sensuale. Al centro della città il monumento all'eroe nazionale: il “garimpeiro”, il cercatore di diamanti. La strada è abbastanza insidiosa, ma non perfida come nella terza tappa. Le auto perfette, come sempre. I consumi? Sempre gli stessi. Siamo così giunti all'ultima tappa, quella che assieme alla terza sarà la più dura per noi e per le automobili. Queste ultime sono sempre più sporche, sempre più impregnate di terra e polvere rossa, ma dall'efficienza immutata. La quinta tappa ci deve portare da Boa Vista a Manaus: 805,400 chilometri, di cui 775 di terra rossa e soltanto 30,400 d'asfalto. Il serpe rosso che avevo sognato in Italia è realtà: è la vera Amazzonia, che ci costerà quindici ore e cinquantatré minuti di fatica, di cui undici ore e diciotto minuti di guida effettiva; che ci costringerà a passare con mezzi di fortuna il Rio Branco e il Rio Negro per arrivare laggiù a Manaus, la capitale dell'Amazzonia, dove il Rio Negro e il Rio Solimoes incontrandosi formano il Rio delle Amazzoni. Non vi è nulla al mondo che eguagli questo fiume immenso, soprattutto là dove nasce col nome di Rio delle Amazzoni, dove la profondità è di 75 metri e il corso così impetuoso che le acque nere del fiume proveniente dal Nord non riescono a mescolarsi con quelle del Rio Solimoes. Più che un fiume è un mare, con la sua marea (la piena annuale) che qui chiamano “echante”, quando il livello sale, e “vasante”, quando il livello scende. Boa Vista. Monumento al "garimpeiro" Con le nostre piccole “scialuppe” procediamo in questo mare di verde. Ogni tanto si notano delle fenditure: sono i sentieri dei piantatori di manioca e dei raccoglitori di gomma. In questo caos vegetale, ogni tanto una piccola radura e degli indios, semi-civilizzati e semi-nomadi. Bruciano un tratto di foresta: la cenere concima il terreno e l'indio semina le cose indispensabili per vivere. Sfruttato il terreno si trasferirà in un altro luogo. Ecco perché, di quando in quando, si trovano zone fumanti, alberi mezzi carbonizzati, capanne di indios nuove e altre abbandonate. Questo è un altro paradosso dell'Amazzonia. Vista così superficialmente la si può giudicare come la più fertile regione della Terra. Invece i pochi abitanti civili debbono essere sfamati con prodotti che arrivano da Rio, da San Paolo, da altre regioni del Brasile. Colpevole di questo è il suolo, estremamente povero. Uno strato di pochi centimetri di humus su un suolo di sabbia. Nel grande ciclo della vita dell'Amazzonia tutto si basa sulla fotosintesi clorofilliana. Boa Vista. La vita è tutta aerea, mentre le piogge equatoriali portano via l'humus man mano che questo si forma. Ecco perché tutte le forme di vita, anche le più mostruose, più impressionanti, più vive, sono aeree; grandi tronchi, liane che corrono per decine e decine di metri, foglie gigantesche, fiori stupendi, ma sotto, radici piccole, come gambe da pigmeo in un corpo gigante. Avanziamo nella foresta fra mille sussurri. Vediamo degli indios e cerchiamo di richiamare la loro attenzione. Ma scappano. Incocciamo anche in un posto di blocco dell'esercito brasiliano. Registrano i numeri di targa delle nostre auto, i nostri nomi; ci danno un paio d'ore di tempo per attraversare poco più di un centinaio di chilometri, che dobbiamo percorrere a finestrini alzati e senza mai fermarci. Caracarai. Nella zona “bazzica” la tribù degli indios Waimiri Abonari, di cui vi ho già parlato. Procediamo veloci guardandoci intorno, ma non vediamo nessuno. Alla fine del tratto, un'altra pattuglia e registrazione di “scarico”. Anche gli animali sono sempre rimasti latitanti in questo viaggio. Solo uccelli, tanti, bellissimi, qualche tucano, un paio di capibara, un solo serpente e basta. Animali ce ne sono, ma bisogna cercarli nella foresta; l'Amazzonia non è uno zoo senza sbarre. Siamo tutti molto stanchi. Poco dopo mezzogiorno raggiungiamo l'Equatore; il sole è proprio a picco, non esiste l'ombra. Temperatura 47 gradi all'ombra. L'umidità? 80 per cento. C'è da sfiancare un bufalo. Eppure procediamo. Caracarai. Abbiamo finito le bibite, l'acqua e la frutta. Ma, ciò che è importante, le due Ritmo 65 funzionano nel modo migliore. Sospensioni e architettura dei sedili ci consentono di procedere con un certo comfort, ma dalla polvere non riusciamo più a salvarci. A Manaus ci accorgeremo che le nostre Samsonite non sono riuscite a difendere li abiti dalla polvere. Ancor oggi ce la portiamo dietro. Man mano che ci avviciniamo a Manaus incontriamo anche capanne abitate da “seringueiros”. Sono i resti di quell'esercito di raccoglitori di lattice di gomma, questa materia prima che tra il 1890 e il 1910 inaugurò una nuova età dell'oro. Una ricchezza improvvisa, nata da un albero, chiamato “hevea brasiliensis”, che cresce solitario nella profondità della foresta amazzonica. Basta inciderne il tronco ed ecco sgorgare un lattice che, bollito in una caldaia, si trasforma in gomma. Il mondo industrializzato occidentale aveva sempre più fame di gomma e il “seringueiro” trasformò la zona, soprattutto Manaus che fino a quel momento non era altro che un accampamento di militari, in un centro di frenetico commercio della gomma. Riserva Indios Waimiri-Abonari. Migliaia e migliaia di uomini incominciarono a risalire il grande fiume, in una corsa simile a quella che quarant'anni prima si era scatenata in California a causa dell'oro. Poi il crollo. Henry Alexander Wickam riuscì a portare con sé a Londra settantamila sementi dell'albero della gomma che vennero piantati in Estremo Oriente, nei Paesi attenenti alla Corona inglese. Fu il crollo dei prezzi e a Manaus, per moltissima gente, la fame. Qualche “seringueiro” lo abbiamo incontrato anche noi. Un po' inebetito, fuori dal mondo, vive di illusioni o forse soltanto di ricordi. È comunque solo in un mondo in cui l'albero della gomma non riveste più l'importanza degli anni a cavallo del ventesimo secolo. Siamo ormai agli ultimi cento chilometri. La stanchezza si è ormai impadronita di tutti. I nervi sono a fior di pelle. Massagrande resta senza benzina, col suo serbatoio ridotto a causa dei colpi subiti. Per fortuna abbiamo con noi delle taniche di riserva. Mettiamo un po' di benzina anche nella mia Ritmo 65 per maggior sicurezza. Caracarai. Caracarai. La strada ora scorre sulla roccia, tra fenditure e crepe che mettono a dura prova tutto il complesso automobile. I colpi sono secchi, continui; il formicolio ti prende alle mani e alle braccia. Per di più la strada è tutta a saliscendi; un percorso da montagne russe con paurosi strapiombi a destra e a sinistra. Salite e discese sembrano interminabili. Cala anche la sera e tutto diventa ancora più pericoloso. Temiamo per le nostre auto. Cambio, motore, freni, carrozzeria, telaio, sospensioni, mai collaudo più probante è stato condotto sulla Ritmo. Il risultato? Siamo qui a raccontarvi le nostre avventure, mentre le due Ritmo 65 sono già rientrate in Italia. Saranno esposte in varie città e poi, pulite, ritoccate, riviste continueranno la loro vita in mano a qualche utente. È l'unico mio rimpianto: non riavere con me le vetture che per cinque giorni sono state la nostra ancora di salvezza. Il cippo all'Equatore. Anche l'ultima fatica è stata superata ed ecco, dopo quasi sedici ore, le prime casupole di Manaus. Ci viene incontro l'Hotel Tropical, costruito in piena giungla sulle rive del Rio Negro. In stile coloniale, ma modernissimo, super attrezzato con tre ristoranti, bar, night-club, campi da tennis, giardino tropicale con un magnifico zoo, due piscine. È il punto di partenza per conoscere gli “igarapé”. Fiordi, canali, lagune nella giungla sulle rive dei quali sorgono i villaggi degli indios. Una giungla non addomesticata dove si incontrano ragni grossi come tartarughe, serpenti, scimmie e tanti altri animali. Manaus oggi è zona franca. Vi arrivano nord-americani e brasiliani dalle grandi città per acquistare radio, televisori, impianti Hi-Fi e cento altre cose. Ma i prezzi, almeno per il nostro metro, non sono fra i più favorevoli. La città, oggi, ha perso tutto il suo splendore. Manaus. Manaus. Teatro dell'Opera. Manaus. La bidonville. Laggiù, verso il fiume, la bidonville, poi un centro eguale a quelle di tante altre città sudamericane, resti di un passato fascinoso e affascinante e su tutto, come un meteorite caduto in mezzo alla città, il teatro dell'Opera, costruito portandolo pezzo per pezzo dall'Europa. Ci venne a cantare, arrivando via fiume, persino Enrico Caruso. La nostra avventura è terminata. La tabelle realizzate con le annotazioni di Massagrande contengono tutte le indicazioni tecniche sulle tappe, i consumi, le velocità medie.. ma io che cosa posso aggiungere? Di tanti test questo è stato il più probante. Abbiamo usato due berline di serie, costruite per le strade europee, alla stregua di due fuoristrada. Non le abbiamo risparmiate. Come si sarebbero comportate altre auto? Non lo sappiamo e non lo sapremo mai. Una cosa comunque è certa. Si è trattato di una prova irripetibile condotta al limite, in una situazione ambientale difficile. È questa la migliore garanzia di qualità per la Ritmo. Fine A seguire, alcune immagini "bonus" che non sono riuscito ad inserire nel testo (come sempre, erano troppe). Ispirandomi al sommo, l'intento non era quello di annoiarvi, ma se ci fossi riuscito, credetemi, l'ho fatto apposta. GTC Paso de el Danto. Monumento al "soldado pioniero". Traghetto sul Rio Negro. Vista Alegre. Rio Branco.

- 11 risposte

-

- 6

-

-

-

-

- fiat ritmo

- gianni marin

-

(e 2 altri in più)

Taggato come:

-

Terza parte La piccola sveglia, che ho messo sullo sgangherato tavolino che separa il mio pagliericcio da quello di mia moglie, suona. Ma ero già sveglio da un pezzo. Dalla specie di hotel dove stavo passando la notte non giungeva alcun rumore. Ma da fuori mi giungeva il respiro della foresta, quella foresta che avevamo intravisto la sera prima arrivando a La Clarita. Un posto dimenticato da Dio e dagli uomini, dove avevamo deciso di pernottare. La foresta respira: è un mormorio, un sussurro, un sordo rombo di tamburi, un pizzicare di corde di violino, un suono di oboe, a cui si aggiungono altri rumori, altri sussurri, che aumentano di intensità, si zittiscono improvvisamente per poi riprendere con un alternarsi di alti e bassi. E, più vicini, il cinguettare di uccelli sconosciuti, il canto del gallo (c'è sempre un gallo, in qualsiasi posto di campagna, che ti dà la sveglia e il canto è uguale dappertutto), lo starnazzare di galline faraone che sembrano aver trovato qui, al margine della foresta, il loro regno. È il momento della sveglia per tutti. La toilette è rapida. Usciamo. Albeggia, l'aria è afosa e umida. Un velo di nebbia, di caligine, copre gli alberi. Non si vede il cielo. I soliti controlli: Massagrande le “sue” automobili, mia moglie i rifornimenti, Vanni Belli le sue macchine fotografiche (perennemente preoccupato per l'elevato grado di umidità e per la polvere che dovremo affrontare e che potrebbe compromettere il suo non facile lavoro). E' il momento di partire. Obbiettivo: raggiungere il confine con il Brasile e la cittadina di Santa Elena de Uairen. È la nostra terza tappa, che sarà lunga 249,500 chilometri. Duecentocinquanta chilometri di terrore. Partiamo affrontando una strada di terra rossa, tutta buche. Abbiamo lasciato alle spalle i “llanos”, le immense distese di savana venezuelana, e siamo nella foresta, in quel pianeta Amazzonia che non ci abbandonerà più fino a Manaus, dove abbiamo fissato il nostro punto di arrivo. Ma arriveremo indenni? Dopo dieci chilometri incontriamo l'ultimo distributore di benzina. Sino al confine con il Brasile non ve ne saranno più. Rifacciamo il pieno di questo pessimo carburante a sessantacinque ottani, ma forse ne ha anche meno. Chiediamo notizie della strada, di cosa ci attende. Ma nessuno sa niente; nessuno sa darci notizie sicure. Racconti, favole, tutto per sentito dire. Non ci resta che verificare di persona. La strada, via via che procediamo, si fa sempre più infida. È una autentica gimcana, una sfida fra i due piloti e i sassi appuntiti, più o meno grossi, disseminati ovunque. Vi sono anche torrenti limacciosi che attraversano la strada; l'acqua ristagna perché fortunatamente da alcuni giorni non piove. Ma in quella melma si nascondono altri sassi: se li urtiamo rischiamo di rimetterci la coppa dell'olio, o magari il serbatoio della benzina. (ma non aveva messo le slitte?) La strada comincia a salire, dobbiamo affrontare un altopiano. Ma ecco improvviso l'agguato: la strada che sale si trasforma improvvisamente in una specie di scala. Con la benzina che abbiamo, con il battito in testa di questi motori, con i fenomeni di autoaccensione continui e ai quali non possiamo porre rimedio, forse non riusciremo a farcela. Nella migliore delle ipotesi ci rimetteremo le frizioni. Il nostro è un autentico consiglio di guerra: continuare o ritornare? “Continuare.” A turno io e Massagrande, a piedi, ci impegniamo a regolare la marcia di uno e dell'altro. Le povere Ritmo piangono. La Clarita. Non mi sono mai entusiasmato eccessivamente per un motore; non sono cioè un patito della meccanica. Ma nel sentire questi poveri motori delle Ritmo piangere, le sospensioni chiedere aiuto, le carrozzerie torcersi in cento innaturali movimenti, anch'io ho incominciato a soffrire. Prima marcia, raramente seconda; giocare di frizione e acceleratore; un occhio puntato alla strada e l'altro all'amico che ti fa segno dove passare. E non siamo che agli inizi. Finiscono le “scale” e con loro... sparisce definitivamente la strada. E' sommersa da sassi, o asportata da torrenti. A turno un tratto in auto e un tratto a piedi a spostare sassi, togliere tronchi, tracciare il percorso. Siamo in viaggio da un paio d'ore e già la stanchezza si fa sentire. La nebbia è sparita, c'è il sole, fa già caldo e il grado di umidità è elevatissimo. Attorno a noi, sempre la foresta: uno degli spettacoli assoluti della natura. La foresta amazzonica l'avevo già sorvolata in aereo, andando e ritornando da Rio de Janeiro dove mi ero recato per provare la vetturetta ad alcool della Fiat. Dall'alto appare come un mare vegetale sul quale emergono qua e là i tronchi bianchi degli alberi di cocco. Ma dal basso la foresta offre un volto diverso, che non ha eguali in altre parti del mondo. Questa che stiamo attraversando è a cinque strati. La Clarita. Sono come cinque piani di un immenso caseggiato a cui bisogna aggiungere l'attico, forse il più bello, dove vivono i fiori più fantastici, le orchidee più colorate, dove trionfa la natura nei suoi colori più fantasmagorici. Poi, scendendo verso il basso, il quinto piano, caratterizzato dalle ampie chiome a ombrello degli alberi più alti, che possono raggiungere anche i cinquanta metri; poi quelli di media altezza, con le chiome a zazzera; il terzo piano è molto compatto e forma la barriera più consistente ai raggi del sole; poi gli ultimi due, formati da una vegetazione che diventa sempre più rada man mano che si scende. Non conosco nulla di botanica, a parte quei pochi striminziti fiori che sopravvivono nella mia casa di cittadino. Però fra questi alberi riuscivo a riconoscere i ficus, i filodendri, quelli che noi chiamiamo stelle di Natale, con le foglie diventare rosse e che i botanici indicano con il nome di “Euphorbia Pulcherrima”. La Escalera. Anche le felci ho riconosciuto, ma qui tutto è caratterizzato dalle dimensioni: ciclopiche, innaturali. I molti millenni di crescita indisturbata hanno consentito a tutte queste specie di evolversi in una straordinaria molteplicità. È come trovarsi in una immensa serra naturale, dove l'inverno non arriva mai, dove la vita e la morte si susseguono con una rapidità impressionante, perché la morte dell'uno è la vita dell'altro. Tutto germoglia, cresce, fiorisce, fruttifica con un ritmo vertiginoso. La strada frattanto continua a salire. Impieghiamo cinquantacinque minuti per attraversare un punto in cui l'acqua ha cancellato il tracciato. I motori fanno quello che possono, ma le sospensioni sono meravigliose e lo sterzo è preciso. La Escalera. E che dire dei pneumatici, di questi Pirelli P3 che in queste condizioni si comportano come degli autentici pneumatici da fuoristrada? Procediamo a fatica, tutti soli in questo mare di verde, senza mai incontrare anima viva, un camion, un'automobile, un essere umano. Il sole è già alto e l'umidità è diventata opprimente. Siamo sui trentanove gradi all'ombra con un 48 per cento di umidità. Finalmente sbuchiamo su un vasto altopiano. La Escalera. La strada migliora, se di strada si può parlare, o per lo meno, non essendo più in pendenza e quindi soggetta ad essere dilavata e cancellata dalle piogge equatoriali, corre con una certa uniformità. La nostra attenzione non viene mai meno. La foresta lascia il passo a vastissimi prati, che farebbero la fortuna dei nostri allevatori di bestiame. Invece qui non c'è nessuno. La Escalera. Siamo giunti al Paso de El Danto e si profila un monumento: è dedicato al “Soldado pionero”. Fotografie d'obbligo e un attimo di sosta. Continuiamo verso il nostro traguardo di giornata, con la strada sempre infida, che richiede tutta la nostra attenzione. Vediamo del fumo all'orizzonte. Speriamo di trovare un villaggio o qualche cosa di simile. La Escalera. Invece è un accampamento militare: posto di controllo; abbiamo tutto in ordine. I militari sono molto gentili e ci chiedono di portare a Santa Elena de Uairen un portaordini. La cosa ci mette di buon umore. Se non fossimo passati noi, chissà mai quando questi ordini sarebbero arrivati a destinazione. Il soldato viene con noi. Viaggerà zitto zitto, mai un sorriso, una parola. Un grazie solo all'arrivo, che avviene dieci ore e cinquanta minuti dopo. Le ore di guida effettiva sono state 6 e trentanove minuti. Abbiamo perso quattro ore e undici minuti per qualche foto e per le tante peripezie. La media è stata bassissima: 37,518 chilometri all'ora, ma l'essere arrivati al confine tra Venezuela e Brasile è autentica fortuna. Paso de El Danto. Spuntiamo alla periferia del paese, poche case al margine di una zona tutta montagne. Siamo stanchi, abbruttiti, affamati e assetati. Puzzolenti, anche. Abbiamo sudato le classiche sette camicie. Tutti ci guardano come dei fantasmi. Il militare se ne va, barcolla un po'; chissà a cosa sta pensando. I consumi sono stati sempre contenuti: 9,979 litri/100 chilometri la mia Ritmo; 10,060 litri/100 chilometri quella pilotata da Massagrande. Pernottiamo a Santa Elena de Uairen. Il confine lo attraverseremo l'indomani. Il problema è quello della benzina: con questo carburante possiamo andare incontro al peggio. Santa Elena de Uairen. “Dio vede e provvede” è stato un po' il nostro motto di questi giorni e Dio ci è venuto ancora una volta incontro, facendoci conoscere in questo paesino di frontiera un italiano, un romano: Franco Melchiorri, trapiantatosi qualche anno fa in questo paese dello stato di Bolivar. Alto, asciutto, baffetti da moschettiere, a suo modo artista (fotografo, pittore, scultore), Melchiorri ha tagliato i ponti con l'Italia e la nostra civiltà. Ha una moglie venezuelana, due figli stupendi, una graziosa casa sulle cui pareti campeggiano quadri da lui dipinti, un piccolo laboratorio fotografico e, benché lo neghi, tanta nostalgia per l'Italia dove, a Ostia, vive una sorella. Ci invita a casa sua ed ecco che “Dio provvede”: Melchiorri ha un suo rifornimento di benzina Super. Non è la Super italiana, ma è certamente migliore di quella venduta alle pompe. Beviamo un caffè e Melchiorri ci parla della sua passione motoristica, dei suoi viaggi in sella a una moto sfidando selvaggi e sentieri sconosciuti. “Lei ha una grande fortuna”, mi dice Melchiorri, “quella di poter ammirare la foresta amazzonica. Da domani la vedrà. È forse il più grande spettacolo della natura. Nulla è più monotono di essa, ma la sua monotonia è una spinta ad andare sempre più avanti, per vedere ancora di più, sempre di più.” Il discorso cade sul Rio delle Amazzoni. “Sa perché si chiama così?”, mi dice l'amico italiano. “Tutto si rifà alle parole dettate nel 1540 dal frate spagnolo Gaspare Carjaval, uno di quegli uomini leggendari che partirono dal Perù con pochi viveri e poche armi e navigarono per mesi su fiumi sempre più grandi, immersi in una foresta in cui i raggi del sole non riuscivano a penetrare. Quest'uomo lasciò una testimonianza: 'Improvvisamente vidi delle donne, armate di frecce e di archi, che scortavano gli uomini al combattimento e lottavano con coraggio superiore a quello degli uomini stessi. E quando essi cercavano di fuggire, usavano gli archi come mazze per colpirli. Facevano pensare alle amazzoni. Difficilmente si potrà credere a un comportamento così lontano da quello che è la normale natura delle donne. Franciso Orellana, il mio capitano, volle sapere qualche cosa di più su queste donne alte, intrepide, bionde e nude. Come potevano avere figli visto che non si sposano e non vogliono uomini accanto a loro? Gli indios gli spiegarono che ogni tanto esse invadono qualche regno vicino, lottano, fanno dei prigionieri che portano con sé per l'accoppiamento; poi li rimandano a casa. Quando i bambini vengono alla luce, uccidono quelli di sesso maschile e mandano i cadaveri ai padri. Allevano invece con grande amore le figlie, istruendole all'arte della guerra.' A questa leggenda”, conclude Franco Melchiorri, “il re dei fiumi deve il suo nome, Rio delle Amazzoni, e la regione il nome di Amazzonia.” Lasciamo Melchiorri e Santa Elena de Uairen e ripartiamo con le due Ritmo 65 rifornite sino all'orlo di benzina Super. Non abbiamo consumato un grammo d'olio. Le ispezioniamo dal di sotto. La mia, quella azzurra, ha un bozzo pauroso nella slitta posta a difesa del motore. (ah, ecco... c'erano le slitte ... noi andiamo in pausa un attimo, vi lascio in compagnia di due amici incontrati per strada ) A fra poco col finale

- 11 risposte

-

- 6

-

-

-

-

- fiat ritmo

- gianni marin

-

(e 2 altri in più)

Taggato come:

-

Seconda parte Lasciamo alle spalle Caracas, la megalopoli venezuelana e affrontiamo la prima tappa. Ci siamo proposti di percorrere circa ottocento chilometri, cioè da Caracas a Porto Ordaz. In realtà faremo soltanto quattrocento metri in meno, cioè 799,600 chilometri, tutti asfaltati, di cui 104,900 in città, 71,700 in autostrada e 623 su strade urbane. Rimaniamo al volante tredici ore e cinquanta minuti, di cui dieci e trentatré di guida effettiva. La media è di 75,791 chilometri all'ora. Il traffico è molto intenso soprattutto per uscire da Caracas: circa cento chilometri di strada particolarmente trafficata, dove i “locali” guidano alla garibaldina. Incocciamo in una serie di paurosi acquazzoni che riducono molto la visibilità e ci costringono a guidare con prudenza. Fa sempre molto caldo: da una temperatura iniziale mattutina di ventisei gradi centigradi, si passa ben presto ai 38-39 gradi delle ore più calde; l'umidità si aggira intorno al 48-50 per cento. Tutto questo ci consente di fare alcune considerazioni sulle nostre Ritmo. Innanzitutto, la ventilazione interna è stata migliorata: la circolazione d'aria infatti è superiore a quella riscontrata sulle Ritmo che abbiamo provato un anno fa da Montreal a Miami. Il ventilatore centrifugo (che ha una maggiore portata d'aria e si presenta più silenzioso) fa sì che i vetri non si appannino. Non è l'ideale; però un miglioramento, e notevole, vi è stato. Seconda considerazione le gomme. L'asfalto è discontinuo e tremendamente insidioso, a causa dello strato di terra rossa che lo ricopre, proveniente dai campi che costeggiano la strada. Bisogna quindi fare attenzione a non frenare bruscamente e a “pennellare” le curve dosando l'acceleratore. I Pirelli P3 Tubeless in queste condizioni si dimostrano ottimi: tengono perfettamente, ammortizzando le diseguaglianze del manto stradale e consentendo di mantenere con sicurezza la traiettoria impostata dal pilota. Caracas, periferia. Il mercato degli indios. Seguiamo la cosa sino a Barcellona e a Porto La Cruz. In lontananza, tra le brume del Mar dei Caraibi, emerge la Tortuga, isola di pirati per antonomasia. Più lontano, sulla destra, s'intravede l'isola Margarita, 850 km quadrati, la più vasta del Venezuela. A Porto La Cruz ci fermiamo per fare rifornimento e per mettere qualcosa sotto i denti. Distributore di benzina e bar sono gestiti da Alvarez Mangueira, un simpatico bianco di origini spagnole. Si avvicina mentre con un cannocchiale osservo queste isole. “Vede”, mi dice in un misto di spagnolo e francese, “quella laggiù è l'isola Margarita. Centinaia di anni fa era abitata dagli indios Guaiqueri, buoni, leali, che vivevano in pace con tutti. Un giorno furono attaccati dai feroci indios Caribes, provenienti dal continente. Ne ammazzarono moltissimi. I pochi rimasti, per nascondere ai figli questa strage, o forse per trovare una giustificazione alla loro sconfitta, crearono una leggenda: questa. Una bella sacerdotessa Guaiqueri mise al mondo, sotto l'effetto di un sortilegio, un mostro. Prima che esso diventasse pericoloso, i saggi della tribù lo legarono a un tronco e gli diedero fuoco. Ma una nube nera si levò dal rogo, mentre un vento fortissimo disperdeva le ceneri su tutte le isole e sul continente. Ciascun frammento di questa cenere generò un indios Caribe, figlio del mostro la cui cattiveria invano si era cercato di distruggere con il fuoco.” Alvarez mi racconta questa storia con enfasi, quasi fosse la sua storia e quella della sua famiglia. Mi dice che l'isola Margarita venne visitata nel 1498 da Cristobal Colomb (il nostro Colombo), che venne accolto con tutti gli onori. I pochi indios Guaiqueri gli regalarono in segno di deferenza le preziose perle di cui le acque dei Caraibi erano ricche. Questo segnò l'inizio di una loro nuova distruzione: gli spagnoli tornarono e li costrinsero a cercare perle. Il mare insidioso, i pescecani, il sanguinario tiranno Lope de Aguirre, che nel 1561 incominciò a “regnare” sull'isola, decretarono la loro fine o quasi. Lasciamo Alvarez Mangueira e Porto La Cruz; diamo un addio al mare e ci inoltriamo verso l'interno. Il mare non lo vedremo più, in compenso ci avviamo verso le regioni dei grandi fiumi, il primo dei quali sarà l'Orinoco, immenso, maestoso come tutti i fiumi venezuelani-brasiliani. L'Orinoco lo incontriamo nei pressi di Ciudad Guayana, che insieme a San Felix, Matanzas e Porto Ordaz è diventata ormai una città unica. La zona attraversata è abbastanza monotona: solo un mare d'erba, che qui chiamano “llano”, cioè “piano”, e rappresenta il toponimo delle pianure percorse dall'Orinoco. Ciudad Bolivar. Ponte sull'Orinoco. Un vero mare d'erba che si estende per mezzo milione di chilometri quadrati sui quali, oltre a mole tribù indios, vivono i Llaneros, i “gaucho” locali, generosi, sbruffoni, sempre allegri, che hanno ispirato tanta letteratura venezuelana. I Llaneros sono nomadi, come gli indios, e sono i soli che riescano ad avere un colloquio con costoro. A Porto Ordaz arriviamo a notte già inoltrata. Poche ore di sonno ed eccoci pronti per la seconda tappa, che da Porto Ordaz ci dovrà portare a La Clarita o, più precisamente, a un famoso “chilometro 88” oltre il quale comincia la vera traversata amazzonica, con tutti i suoi misteri, le sue incertezze, le sue poche e vaghe notizie. Vanni Belli si “esibisce” in alcune fotografie alla periferia di Porto Ordaz, dove si possono ammirare le magnifiche rapide formate dal Rio Caroni. Porto Ordaz. Il programma della giornata prevede 456,700 chilometri di strada, praticamente tutti in zone disabitate o punteggiate di piccoli villaggi. Di questi 366,600 sono asfaltati e 90,100 su terra battuta. Li percorriamo in dieci ore e 58 minuti (5 ore e 41 minuti di guida effettiva). La velocità media è di 86,441 chilometri all'ora: 96,473 km/ora sull'asfalto e 60,741 km/ora sulla terra battuta. La temperatura media della giornata supera i 38 gradi con una umidità del 50 per cento. Nascono frattanto i primi problemi a causa della benzina, il cui numero di ottani non supera quota 65: i motori delle due Ritmo 65 iniziano a battere in testa per il fenomeno della preaccensione. Cominciano anche le nostre preoccupazioni, per nulla mitigate dal fatto che la benzina costi qualcosa come 40 lire al litro. Sino a El Dorado la strada non pone alcun problema. È asfaltata, molto tortuosa, a schiena d'asino, in alcuni punti estremamente stretta, ma il tempo si mantiene favorevole, quindi, fiduciosi delle qualità di stradista delle due Ritmo, spingiamo a fondo. Breve sosta a El Dorado: quattro casupole che non varrebbe la pena citare, se non avessero rappresentato l'ultima prigione di Henri Charrière, meglio conosciuto col nome di “Papillon”. Nel suo famoso libro Charrière così descrive El Dorado: “E' stato, innanzitutto, la speranza dei conquistadores spagnoli, i quali, vedendo che gli indios che provenivano da questa regione erano carichi d'oro, credettero fermamente che ci fosse una montagna d'oro, o almeno metà terra e metà oro. Ma El Dorado è prima di tutto un villaggio sulla riva di un fiume pieno di caribes, piranha, pesci carnivori che in pochi minuti divorano un uomo o un animale, di pesci elettrici, i tembladores, che girano attorno alla preda, uomo o animale che sia, la folgorano in pochi istanti e in seguito la mangiano, mentre va in decomposizione. In mezzo al fiume c'è un'isola e su questa un vero e proprio campo di concentramento. È il 'bagno penale venezuelano'”. Questa la El Dorado dell'autore di “Papillon”, cioè farfalla, un soprannome affibbiatogli in gioventù negli ambienti della malavita: la stessa farfalla tatuata che campeggia sul suo torace, tra un ritratto di donna e una testa di galeotto. A El Dorado non ci sono più i forzati, il penitenziario non esiste più. La gente ricorda poco o nulla, ma il Paese conserva il volto dei luogo abbandonati da Dio e dagli uomini. Per le strade (strade per modo di dire) quasi nessuno: i pochi che incontriamo ci guardano spaventati. Non ci resta quindi che abbandonare l'asfalto e iniziare la nostra avventura. Attraversiamo il Rio Cuyuni e troviamo ad attenderci i “numeri uno” della Fiat venezuelana: Carlo Lanfossi e Cesare Chirighin. Ponte sul Rio Cuyuni. Sono arrivati con un bireattore executive per augurarci buon viaggio. La loro presenza ha il sapore di un rimorso: quello di averci lasciato partire da Caracas con le due piccole auto verso un'avventura secondo loro irrealizzabile. Ci guardano con preoccupazione; hanno sentito parlare delle difficoltà del percorso, ma loro stessi non le hanno mai provate personalmente. “In bocca al lupo” mi dice Lanfossi “e appena possibile telefoni. Stia attento perché la strada è insidiosissima. Anzi, la non-strada”. Partiamo verso La Clarita dove giungiamo a sera inoltrata. La Clarita non è una città, non è un paese, non è un villaggio. Tre casupole e una baracca adibita a ristorante, albergo e supermercato. Qui fanno capo gli indios locali, i cercatori d'oro e di pietre preziose e i cacciatori di animali da pelliccia. Uomini che si accontentano di dormire sulla nuda terra, passando gran parte della loro vita a piedi scalzi nelle acque dei fiumi a rimestare con le mani terra e melma, per trovare pochi grammi d'oro o qualche scheggia di diamante che rappresentano un miraggio della sognata ricchezza e che si rivelano invece soltanto un mezzo per sfamarli in qualche modo. Passiamo la notte a La Clarita in piccole stanze, senza luce, senza aria. Mancano persino le finestre. Il letto è costituito da un tavolaccio e dal nostro sacco a pelo. Poche ore di riposo ed è l'alba. Ci sveglia il canto del gallo. Siamo al “chilometro 88”. Ha inizio la grande avventura. Fine seconda parte

- 11 risposte

-

- 6

-

-

-

-

- fiat ritmo

- gianni marin

-

(e 2 altri in più)

Taggato come:

.jpg.e4deb2a72684ca11ba0866c756b38121.jpg)

.thumb.jpg.ffd2550fd179541a01303517de8bfac6.jpg)

.thumb.jpg.dd1df2e9a7cd693666bfb5929b74ded1.jpg)

.jpg.0c153f6920281d30d78cc0f0c9cd05de.jpg)

.jpg.203959412872f6250f35e3e86447c281.jpg)

.jpg.0687f3fd65ed4b32e443037fcb576126.jpg)